04. Allgemeine Bestimmungen für Bau und Ausstattungen

§ 4 Raumgröße

Festlegungen zu Raumgrößen können in Landesregelungen enthalten sein. Bestehen keine Landesregelungen, ist der unterschiedliche Flächenbedarf je nach pädagogischem Konzept und nach Altersstufen der Kinder zu berücksichtigen

§ 5 Tageslicht, künstliche Beleuchtung

Für die Gewährleistung eines ausreichenden Tageslichteinfalls für die Innenräume kann die Normenreihe DIN 5034 herangezogen werden.

Der Stand der Technik für die Planung und Ausführung ist DIN EN 12 464 zu entnehmen. Kriterien für die Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung sind DIN EN 12 665 zu entnehmen. Auf die Broschüre »Beleuchtung« (AMEV) wird hingewiesen.

Hinsichtlich der Beleuchtung von Sanitärräumen wird auf VDI 6000 Blatt 6 verwiesen. In Sanitärräumen mit Badewanne oder Dusche müssen lichttechnische Anlagen aus sicherheitstechnischen Gründen nach DIN VDE 0100701 geplant und ausgeführt werden.

§ 6 Bau- und Raumakustik

Wirksame Maßnahmen zur Senkung des Gesamtstörschallpegels setzen die Einhaltung

der Anforderungen des baulichen Schallschutzes voraus.

Eine gute Sprachverständlichkeit wird

durch raumakustische bauliche Maßnahmen erreicht. Durch niedrigere Nachhallzeiten wird eine bessere

Sprachverständlichkeit aller Kinder erreicht.

Räume, die durch Kinder mit eingeschränktem Hörvermögen oder durch Kinder, für die die benutzte Sprache eine Fremdsprache ist, genutzt werden, müssen erhöhte bau- und raumakustische Anforderungen erfüllen.

Siehe DIN 4109, DIN 18041, VDI 2058 Blatt 3 und »Lärm in Bildungsstätten« (INQA)

§ 7 Natürliche Lüftung, Raumklima

Die ausreichende und gleichmäßige Lüftung lässt sich in der Regel durch entsprechend dimensionierte Fenster erreichen, die in Abhängigkeit von der Raumtiefe, der Raumhöhe und Anzahl der sich gleichzeitig dort aufhaltenden Kinder bei Bedarf geöffnet werden können. Querlüftung sollte möglich sein

Insbesondere in Räumen für Bewegungserziehung ist im Hinblick auf die erhöhte körperliche Aktivität für ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft zu sorgen.

Als Richtwert für die allgemeinen Raumtemperaturen sind 20 °C anzunehmen. In Bereichen, in denen die Kinder sich entkleiden bzw. entkleidet werden, um gewaschen oder gewickelt zu werden, sollte eine Mindesttemperatur von 24 °C nicht unterschritten werden.

Hierunter fällt insbesondere ein wirksamer äußerer Sonnenschutz, z.B. Markisen, Jalousien, Sonnensegel.

§ 8 Böden

Zur rutschhemmenden Ausführung von Fußböden in Kitas sind Regelungen und Hinweise in der Regel »Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr« (BGR/GUVR 181) und in der Information »Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche« (GUVI 8527) enthalten.

Stolperstellen sind z.B.

• nicht bündig liegende Fußmatten oder

Abdeckungen,

• Aufkantungen und Unebenheiten im Fußbodenbereich,

• Türpuffer oder -feststeller in Geh- und Laufbereichen, die mehr als 15 cm von der Wand abstehen,

• lose auf dem Fußboden liegende Leitungen im Spiel- und Verkehrsbereich,

• vorstehende Fußgestelle von Einrichtungsgegenständen.

Deutliche Unterscheidungsmerkmale sind z.B.

• Kontrast durch Farbgebung,

• Wechsel in der Materialstruktur,

• Stufenbeleuchtung.

Als geeignete Maßnahmen sind z.B. rutschsichere, großflächige und langgestreckte Schuhabstreifmatten anzusehen, die über die übliche Durchgangsbreite der Gebäudeeingänge reichen und mindestens 1,50 m tief sind.

§ 9 Wände, Stützen

Um Verletzungsgefahren zu vermeiden werden bis zu 2,00 m Höhe z.B. folgende

Ausführungen empfohlen:

• Abrundungsradius von mind. 2 mm,

• gebrochene bzw. gefaste Kanten (entsprechend dem Abrundungsradius von mind. 2 mm),

• gerundete Eckputzschienen,

• voll verfugtes Mauerwerk mit glatter Steinoberfläche,

• geglätteter Putz,

• entgratete Betonflächen,

• ebene Holzverschalungen mit gerundeten oder

gefasten Kanten.

§ 10 Verglasungen, lichtdurchlässige Flächen

Um Verletzungsgefahren zu vermeiden, sind für Verglasungen und sonstige lichtdurchlässige Flächen bis zu einer Höhe von 2,00 m bruchsichere Werkstoffe zu verwenden oder die Verglasungen sind ausreichend abzuschirmen.

Werkstoffe werden als bruchsicher angesehen, wenn bei Stoß- und Biegebeanspruchung keine scharfkantigen oder spitzen Teile herausfallen. Diese Bedingungen werden in der Regel von Sicherheitsgläsern wie z.B. Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) erfüllt (siehe auch Information Mehr Sicherheit bei Glasbruch (GUV‑SI 8027).

Gestaltungsmerkmale für ausreichende Abschirmungen sind z.B.

• 80 cm hohe Fensterbrüstungen bei 20 cm tiefen Fensterbänken,

• Anpflanzungen im Außenbereich mit einer Tiefe von mindestens 1,00 m.

Deutliche Erkennbarkeit wird z.B. durch farbige Aufkleber oder Querriegel, die in Augenhöhe der Kinder angebracht sind, erreicht. Auch strukturierte Glasflächen oder Brüstungselemente bei Fenstern erzielen die gewünschte Aufmerksamkeitswirkung.

§ 11 Absturzsicherungen, Umwehrungen

Vorkehrungen für die Sicherung bei Absturzgefahren bis 1,00 m Höhe können

z.B. sein

• als Barrieren aufgestellte Pflanztröge,

• Schutzstreifen in Form von Anpflanzungen,

• Umwehrungen (Geländer oder Brüstungen).

Für Aufenthaltsbereiche, die mehr als 1,00 m über einer anderen Fläche

liegen, sind zur Höhe von Umwehrungen allgemeine Bestimmungen im Baurecht der Länder sowie im

Arbeitsstättenrecht zu berücksichtigen. Unabhängig davon müssen Umwehrungen mindestens 1 m

hoch sein.

Zu Absturzsicherung für Krippenkinder siehe

§ 23⮧, für Spielplatzgeräte im

Außenbereich siehe

§ 28⮧.

Gestaltungsmerkmale sind z.B.

• Begrenzung der Öffnungsweite in den Umwehrungen für mindestens eine Richtung auf

maximal 11 cm; Regelung für Krippenkinder siehe

§ 23⮧.

• >Abstand von maximal 4 cm zwischen Umwehrung und zu sichernder Fläche.

Umwehrungen verleiten beispielsweise

• nicht zum Rutschen, wenn bei Treppen die Abstände zwischen den Umwehrungen am Treppenauge sowie

den Umwehrungen zu den Treppenhauswänden nicht größer als 20 cm sind. Andernfalls sind die

Umwehrungen so auszubilden, dass sie abschnittsweise durch Gestaltungselemente unterbrochen sind.

• nicht zum Klettern, wenn leiterähnliche Gestaltungselemente vermieden werden.

• nicht zum Aufsitzen und Ablegen von Gegenständen, wenn hierfür keine nutzbare Breite vorhanden

ist.

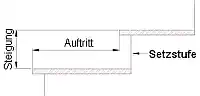

§ 12 Treppen, Rampen

Voraussetzung für sicheres Gehen auf Treppen sind ausreichend große und

rutschhemmende Trittflächen mit gleichmäßigen Treppensteigungen, die mit dem üblichen Schrittmaß

übereinstimmen.

Unter diesen Gesichtspunkten werden Treppen mit einer Steigung von nicht mehr

als 17 cm und einem Auftritt von nicht weniger als 28 cm als sicher

begehbar angesehen, siehe auch DIN 18065.

Unter diesen Gesichtspunkten werden Treppen mit einer Steigung von nicht mehr

als 17 cm und einem Auftritt von nicht weniger als 28 cm als sicher

begehbar angesehen, siehe auch DIN 18065.

Eine sichere Benutzung ist z.B. gegeben, wenn Treppen mit

Setzstufen ausgeführt sind (siehe auch Bauordnungen der Länder).

Zur rutschhemmenden Ausführung von Treppenstufen sind Regelungen in der Regel »Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr« (BGR/GUV-R 181) enthalten.

Rampen, z.B. in Fluren, sind in diesem Zusammenhang mit einer Neigung von höchstens 6 % auszuführen (siehe DIN 18 0242).

Als gut erkennbar sind Treppenstufen anzusehen, deren Vorderkanten z.B. markiert oder beleuchtet sind, sowie bei einer ausreichend hellen Beleuchtung des Treppenraumes.

Um Verletzungsgefahren zu vermeiden, werden z.B. folgende Ausführungen

empfohlen:

• Abrundungsradius mind. 2 mm,

• gebrochene bzw. gefaste Kanten (entsprechend dem Abrundungsradius von mind. 2 mm).

Hierzu sind folgende Gestaltungsmerkmale heranzuziehen:

• die Handläufe sind für den jeweiligen Benutzerkreis gut erreichbar, z.B. in 80 cm Höhe;

Regelung für Kinderkrippen siehe

§ 23⮧,

• Handläufe können leicht umfasst werden,

• die Handläufe haben keine frei vorstehenden Enden und werden über Treppenabsätze innen

fortgeführt.

Das Unterlaufen solcher offenen Bereiche bis zu einer Höhe von 2,00 m

lässt sich verhindern z.B. durch

• Absperrung durch Geländer,

• Absicherung mit Ausstattungsgegenständen (Schränke, Regale, Pflanztröge).

§ 13 Türen, Fenster

Diese Gefährdung ist insbesondere in Fluren, Eingangshallen und Räumen für Bewegungserziehung für sich dort aufhaltende Kinder gegeben.

Das Schutzziel wird erreicht, wenn z.B.

• Türen in die Räume aufschlagen,

• Türen zurückversetzt in Nischen angeordnet sind,

• nach außen aufschlagende Türen in der Endstellung, einschließlich Türgriff, maximal 20 cm in

den Fluchtweg hineinragen,

• Türen am Ende von Fluren angeordnet sind,

• Türen von Räumen für Bewegungserziehung nach außen aufschlagen.

Hiervon unberührt sind Vorschriften, nach denen Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen (z.B. in Fluren oder als Gebäudeausgänge) in Fluchtrichtung aufschlagen müssen.

Schwergewichtige Türen, z.B. Rauch- und Brandschutztüren in Verkehrswegen und Treppenräumen, können diese Vorgaben erfüllen, wenn sie z.B. mit Magnethalterungen offen gehalten und mit einer Selbstschließfunktion ausgestattet sind.

Hierfür eignen sich z.B.

• entsprechende Türkonstruktionen,

• Schutzprofile,

• Schutzrollos.

Geeignete Sicherungen der zu öffnenden Fensterflügel können z.B. sein

• Kipp- oder Schwingflügel mit Sperrelementen gegen Herabfallen,

• Schwingflügel mit Öffnungsbegrenzern,

• Dreh-/Kippbeschläge mit Verschlusssperren für die Drehrichtung.

Unabhängig hiervon muss ausreichende Lüftung jederzeit sichergestellt werden können.

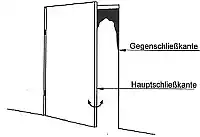

Hierfür gibt es z.B. folgende Gestaltungsmöglichkeiten:

Hierfür gibt es z.B. folgende Gestaltungsmöglichkeiten:

• gerundete Griffe und Hebel, die mit einem Abstand von mind. 25 mm zur Gegenschließkante

angeordnet sind,

• Griffe und Hebel, die so gestaltet sind, dass ein Hängenbleiben vermieden wird,

• Hebel für Panikbeschläge, die seitlich drehbar oder als Wippe ausgebildet sind,

• Hebel für Oberlichtflügel, die zurückversetzt in Fensternischen angeordnet sind.

§ 14 Ausstattungen, Spielzeug

Hierunter sind z.B. folgende Vorkehrungen zu verstehen:

• Feststellvorrichtungen für rollbare Elemente,

• Sicherungen gegen Herausfallen von Schubladen,

• kipp- und standsichere Aufstellung von Regalen, Schränken u.a.

Kindern sollen auf ihre Körpergröße abgestimmte Stühle und Tische bereitgestellt werden.

▶Meine Kinder-Größentabelle zeigt alle Sitz- und Tischhöhen.◀

Das Schutzziel lässt sich erreichen, wenn z.B. bis zu einer Höhe von

2,00 m folgende Gestaltungskriterien berücksichtigt werden:

• Abrundungsradius mind. 2 mm,

• gebrochene bzw. gefaste Kanten (entsprechend dem Abrundungsradius von mind. 2 mm),

• geeignete Abschirmungen (z.B. bei Garderobenhaken).

Hinweise zu Abschirmungen und Sicherheitsabstände siehe z.B. DIN EN 349, DIN EN ISO 13 857 und DIN 31 001-1.

Hinweise hierzu finden sich in DIN EN 71, ausgenommen Teil 8.

Die CE-Kennzeichnung auf oder an dem Spielzeug in Verbindung mit der jeweiligen Altersangabe ist

eine wichtige Information zur Kindersicherheit für den betreffenden Gegenstand.

Beim Basteln sind ungefährliche Substanzen zu verwenden (z.B. Farben oder Kleber ohne

gesundheitsschädliche Lösemittel). Bei Größe bzw. Abmessung der Gegenstände ist die Gefahr des

Verschluckens oder Steckenbleibens zu beachten.

§ 15 Heiße Oberflächen und Flüssigkeiten

Es kann davon ausgegangen werden, dass bei einem kurzzeitigen Kontakt mit heißen Oberflächen mit Temperaturen von max. 60 °C keine Verbrennungsgefahren (Definition nach DIN EN ISO 13 732-1) und bei Flüssigkeiten mit Temperaturen von max. 43 °C keine Verbrühungsgefahren bestehen (siehe DIN EN 806-2). Die Wassertemperatur darf an Entnahmearmaturen, die Kindern zugänglich sind, nicht mehr als 43 °C betragen.

Diese Temperaturangaben sind als Anhaltswerte anzusehen, z.B. bei Ausführungen für die Begrenzung von Oberflächentemperaturen von Heizkörpern oder Wasserentnahmestellen.

§ 16 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Hierunter fallen z.B. folgende Ausstattungs- und Gestaltungsmerkmale:

• Steckdosen mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620-1 (Kindersicherung),

• Schutz gegen direktes Berühren leitfähiger Teile (z.B. Beleuchtungskörper im Bereich erhöhter

Spielebenen),

• elektrische Dekorationen (z.B. Lichterketten) in Reichweite der Kinder mit Schutzkleinspannung,

• Sicherung von Steckdosenstromkreisen durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem

Bemessungsdifferenzstrom IΔΝ ≤ 30 mA.