01. Künstliche Kletterwände

Grundsätzlich bestehen gegen das Klettern an künstlichen Kletterwänden dann keine Einwände, wenn die notwendigen sicherheitstechnischen und organisatorischen Anforderungen erfüllt sind.

Das Klettern an Toprope- und Vorstiegswänden

(siehe Kletterbetrieb⮧) muss unter

der Leitung und Aufsicht von dafür qualifizierten Personen stehen.

Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen bieten z.B. Lehrerfortbildungseinrichtungen oder der

Deutsche Alpenverein e.V. an.

Es gibt zwei Arten von Kletterwänden:

Die Boulderwand:

Die Boulderwand:

Eine Boulderwand (engl. boulder = Felsblock) ist eine künstliche Kletterwand, an der ohne

Seilsicherung in horizontaler Richtung geklettert werden kann.

Für das Bouldern besteht keine besondere Aufsichtspflicht!

Bouldern erfordert:

- keine speziellen motorischen und psychischen Voraussetzungen

- keine besondere Ausrüstung und Kleidung und

- keine besondere Qualifikation des pädagogischen Personals.

Die Toprope- oder Vorstiegswand:

Die Toprope- oder Vorstiegswand:

Beim Klettern an einer Toprope- oder Vorstiegswand werden Höhen erreicht, die eine Seilsicherung

erfordern (ab 2 Metern Fallhöhe).

Der Kletterer wird von einer Person über den Klettergurt, das Sicherungsseil und das

Sicherungsgerät gegen Absturz gesichert.

01a. Planung und Bau von künstlichen Kletterwänden

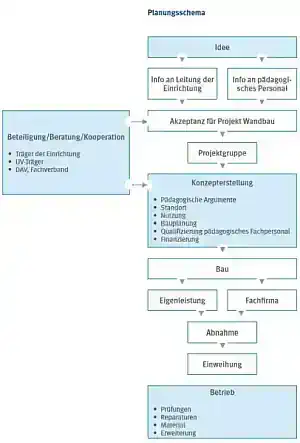

Wenn Kitas und Schulen eine eigene Kletterwand bauen wollen, empfiehlt sich ein systematisches Vorgehen mit aufeinander aufbauenden Planungs- und Ausführungsschritten.

Das unten stehende Planungsschema stellt eine idealtypische Vorgehensweise dar, die auf die spezifische Situation der jeweiligen Einrichtung, d.h. auf deren besonderen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen, zu übertragen ist.

Ergänzende Hinweise zum Planungsschema:

- Ohne die Genehmigung des Trägers einer Einrichtung darf eine Kletterwand nicht gebaut werden. Deshalb ist es notwendig, den Träger frühzeitig, schon in der Planungsphase, zu beteiligen.

- Um die Akzeptanz der Kletterwand zu fördern, sollten alle am Schulleben Beteiligten von Anfang an in das Vorhaben einbezogen werden.

- Um planerische und bauliche Fehler zu vermeiden, sollten Fachfirmen den Wandbau übernehmen.

- Damit ein sicherer Kletterbetrieb, speziell an Toprope-Wänden, gewährleistet werden kann, muss frühzeitig die notwendige Qualifizierung des pädagogischen Fachpersonals organisiert werden.

01b. Planungsschema

01c. Boulderwände

Für Boulderwände gibt es eine spezielle Norm: DIN EN 12572‑2 Künstliche

Kletteranlagen – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Boulderwände

Diese Norm sieht eine maximale Höhe der Boulderwand von 3 m ohne Seilsicherung vor.

Aufgrund der Besonderheit der Boulderwand (keine großen Trittflächen, keine Möglichkeiten zum

Ausruhen an der Wand) wird jedoch für Schulen und Kitas empfohlen, die maximale Fallhöhe von

2 m nicht zu überschreiten.

Wenn Boulderwände in Verbindung mit Spielplätzen o.ä. Einrichtungen errichtet und nicht durch

bauliche Einrichtungen gegen unbefugte und unkontrollierte Nutzung gesichert werden, müssen sie als

Spielplatzgeräte angesehen werden. In diesem Fall ist die

DIN EN 1176 zu beachten. Die folgenden Erläuterungen dieses Abschnitts basieren auf

dieser Norm.

Hinweise zum Bau einer Boulderwand

- Boulderwände können im Innen- und Außenbereich gebaut werden. In beiden Fällen muss genügend Platz für die Kletter- und Aufprallfläche vorhanden sein.

- Von Boulderwänden in stark frequentierten Räumen bzw. Fluren sowie in engen, kleinen Verkehrs- und Aufenthaltsräumen ist abzuraten.

- Der Aufprallfläche vor der Wand muss eben und hindernisfrei sein.

-

Das Maß der Aufprallfläche richtet sich nach der maximal möglichen, freien Fallhöhe. Grundsätzlich

ist eine Aufprallfläche von mindestens 1,5 m vorzusehen. Ab einer Fallhöhe von mehr als

1,5 m berechnet sich die Aufprallfläche nach der Formel:

Das Maß der Aufprallfläche richtet sich nach der maximal möglichen, freien Fallhöhe. Grundsätzlich

ist eine Aufprallfläche von mindestens 1,5 m vorzusehen. Ab einer Fallhöhe von mehr als

1,5 m berechnet sich die Aufprallfläche nach der Formel:

(⅔ der freien Fallhöhe) + 0,5 = Aufprallfläche (m).

Beispiele: Fallhöhe (m) 0,60 1,00 1,50 1,80 2,00 Länge Aufprallfläche (m) 1,50 1,50 1,50 1,70 1,83 - Die Bodenbeschaffenheit der Aufprallfläche ist abhängig von der freien Fallhöhe: Wird nur eine maximale Fallhöhe von 60 cm erreicht, bestehen keine besonderen Anforderungen an den Boden. Bei einer freien Fallhöhe zwischen 0,60 m und 1 m ist dämpfender Untergrund (Rasen, Oberboden) erforderlich. Beträgt die Fallhöhe mehr als 1 m, ist stoßdämpfender Untergrund nach DIN EN 1176‑1 (z.B. Rindenmulch, Holzschnitzel, Kies, Sand) erforderlich.

Befestigungspunkte für Griffe und Tritte einer Boulderwand dürfen in Eigenmontage angebracht werden,

sofern dafür Sachkenntnis besteht. Dabei sind unbedingt die allgemeinen und speziellen

Montageregeln zu beachten. Fachmännische Beratung muss hinzugezogen werden. Griff- und

Trittelemente dürfen selbstständig in die Befestigungspunkte eingeschraubt und nachträglich wieder

vertauscht oder ersetzt werden.

Befestigungspunkte für Griffe und Tritte einer Boulderwand dürfen in Eigenmontage angebracht werden,

sofern dafür Sachkenntnis besteht. Dabei sind unbedingt die allgemeinen und speziellen

Montageregeln zu beachten. Fachmännische Beratung muss hinzugezogen werden. Griff- und

Trittelemente dürfen selbstständig in die Befestigungspunkte eingeschraubt und nachträglich wieder

vertauscht oder ersetzt werden.- Griffe und Tritte müssen von einer Fachfirma bezogen werden – kein Eigenbau! (vgl. DIN EN 12572‑3)

- Bei Boulderwänden für Kindergartenkinder ist besonders auf eine geeignete Griffgröße und

Griffanordnung zu achten.

-

Die Bohrungen für Griffe und Tritte sollten in einem Raster angelegt werden.

Die Bohrungen für Griffe und Tritte sollten in einem Raster angelegt werden.

Bewährt hat sich ein Rastermaß von 20 cm x 20 cm. - Befindet sich die Boulderwand in einer Sporthalle, müssen die Bestimmungen für den Sportbetrieb in Sporthallen auch weiterhin erfüllt werden (z.B. Prallschutz und Ebenflächigkeit bis 2 m über dem Sportboden, DIN 18032-1).

- Die Aufprallfläche bei Boulderwänden in Sporthallen ist durch geeignete Matten zu sichern. Die Matten müssen eine möglichst durchgehende, geschlossene Oberfläche haben und bündig aneinander liegen.

- Im Bereich der Boulderwand dürfen keine elektrischen Leitungen, Blitzableiter, Fenster, Fallrohre oder andere haustechnische Installationen als Griff oder Tritt erreichbar sein.

01d. Toprope- oder Vorstiegswände

Für Toprope- und Vorstiegswände gibt es eine spezielle Norm: DIN EN 12572-1 Künstliche Kletteranlagen - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für künstliche Kletteranlagen mit Sicherungspunkten.

Hinweise zum Bau einer Toprope- oder Vorstiegswand

- Kletterwände mit freien Fallhöhen über 2 m Meter werden als Toprope- oder Vorstiegswände

bezeichnet. An diesen darf bis maximal 2,0 m ohne Seilsicherung geklettert bzw. gebouldert

werden, wenn die Bestimmungen für die Aufprallfläche eingehalten werden.

Über 2,0 m hinaus muss mit Seilsicherung geklettert werden. - Toprope- oder Vorstiegswände werden oft aus Holzplatten oder Kunststoffplatten aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) zusammengesetzt und an die tragende Gebäudewand angebracht.

- Eine Kletterwand darf nur von einer befähigten Person (früher: sachkundige Person) montiert und gewartet werden.

- Die Toprope- oder Vorstiegswand muss gegen unbeaufsichtigtes Beklettern gesichert werden. Die Absicherung bis zu einer Höhe von 2,50 m kann z.B. durch absperrbare Flügeltore, hochfahrbare untere Wandelemente, vorgestellte und sicher befestigte Weichbodenmatten, durch Einzäunung bei Außenanlage oder durch das Abschrauben der Griffe und Tritte erfolgen.

- Befindet sich die Toprope- oder Vorstiegswand in einer Sporthalle, müssen die Bestimmungen für den Sportbetrieb in Sporthallen auch weiterhin erfüllt werden (z.B. Prallschutz, DIN 18032-1).

»Spotten« ist eine Sicherungstechnik beim Bouldern. Der Sichernde steht unterhalb bzw. hinter dem

Kletternden mit nach vorneoben gestreckten Armen, um ihn beim Sturz abzufangen. Alle Gelenke sind

gebeugt. Der Partner unterstützt durch Zurufe bzw. beide Kletterpartner helfen sich bei der Auswahl

der Route und der gefundenen Lösung gegenseitig.

»Spotten« ist eine Sicherungstechnik beim Bouldern. Der Sichernde steht unterhalb bzw. hinter dem

Kletternden mit nach vorneoben gestreckten Armen, um ihn beim Sturz abzufangen. Alle Gelenke sind

gebeugt. Der Partner unterstützt durch Zurufe bzw. beide Kletterpartner helfen sich bei der Auswahl

der Route und der gefundenen Lösung gegenseitig. Ein Übender klettert voraus und alle anderen versuchen, ihm zu folgen.

Ein Übender klettert voraus und alle anderen versuchen, ihm zu folgen. Ein Kletterer beginnt rechts und der andere links an der Boulderwand zu klettern. Am Treffpunkt

tauschen beide ihre Mützen, Pullover, übergroße Jogginghosen o.ä. und klettern wieder zum

Ausgangspunkt zurück.

Ein Kletterer beginnt rechts und der andere links an der Boulderwand zu klettern. Am Treffpunkt

tauschen beide ihre Mützen, Pullover, übergroße Jogginghosen o.ä. und klettern wieder zum

Ausgangspunkt zurück. Alle Kletterer stecken ein zusammengelegtes Sprungseil, ein Parteiband oder etwas ähnliches in den

Hosenbund und postieren sich anschließend an der Boulderwand. Jeder versucht nun, den anderen das

Seil während des Kletterns abzuziehen. Wer sein Seil verliert, versucht ein anderes Seil zu

erobern. Hinweis: Das eroberte Seil muss in den Hosenbund gesteckt werden.

Alle Kletterer stecken ein zusammengelegtes Sprungseil, ein Parteiband oder etwas ähnliches in den

Hosenbund und postieren sich anschließend an der Boulderwand. Jeder versucht nun, den anderen das

Seil während des Kletterns abzuziehen. Wer sein Seil verliert, versucht ein anderes Seil zu

erobern. Hinweis: Das eroberte Seil muss in den Hosenbund gesteckt werden. Ein Spielleiter stoppt die Zeit, alle anderen klettern an der Boulderwand. Ein Kletterer bekommt

eine Wäscheklammer, die er möglichst unbemerkt einem anderen anheftet. Verloren hat, wer nach einer

Minute die Wäscheklammer trägt.

Ein Spielleiter stoppt die Zeit, alle anderen klettern an der Boulderwand. Ein Kletterer bekommt

eine Wäscheklammer, die er möglichst unbemerkt einem anderen anheftet. Verloren hat, wer nach einer

Minute die Wäscheklammer trägt. Neben die Griffe und Tritte werden völlig durcheinander Zahlen von 1 bis 10 geklebt.

Neben die Griffe und Tritte werden völlig durcheinander Zahlen von 1 bis 10 geklebt. Es werden zwei bis drei Gruppen gebildet, die sich an der Boulderwand verteilen. Pro Gruppe wird ein

Reifen benötigt. Während die ganze Gruppe an der Wand hängt, muss jedes Gruppenmitglied durch den

Reifen klettern, ohne abzusteigen. Dabei darf der Reifen nicht verloren werden. Wer durchgestiegen

ist, gibt den Reifen an den Nächsten weiter, bis alle durch sind. Die Kletterer dürfen sich beim

Durchsteigen gegenseitig helfen.

Es werden zwei bis drei Gruppen gebildet, die sich an der Boulderwand verteilen. Pro Gruppe wird ein

Reifen benötigt. Während die ganze Gruppe an der Wand hängt, muss jedes Gruppenmitglied durch den

Reifen klettern, ohne abzusteigen. Dabei darf der Reifen nicht verloren werden. Wer durchgestiegen

ist, gibt den Reifen an den Nächsten weiter, bis alle durch sind. Die Kletterer dürfen sich beim

Durchsteigen gegenseitig helfen.