03. Wie äußert sich ADHS?

Was im Kopf von Kindern oder Jugendlichen mit ADHS vorgeht und wie ihr Alltag aussehen kann,

zeigen die drei folgenden Beispiele von Ben (5), Mia (7) und Tim (13). Es sind erfundene, aber

typische Beispiele, die so in der Realität vorkommen könnten.

Was im Kopf von Kindern oder Jugendlichen mit ADHS vorgeht und wie ihr Alltag aussehen kann,

zeigen die drei folgenden Beispiele von Ben (5), Mia (7) und Tim (13). Es sind erfundene, aber

typische Beispiele, die so in der Realität vorkommen könnten.

03a. Beispiele aus dem Alltag

BEN, 5 JAHRE

Kaum ist Ben morgens aufgewacht, springt er aus seinem Bett und flitzt durch die Wohnung.

Kaum ist Ben morgens aufgewacht, springt er aus seinem Bett und flitzt durch die Wohnung.

Sofort hat er eine neue Idee. Wieso nicht mal ein Piratenschiff bauen und dazu das Betttuch ganz

oben auf dem Regal als Segel benutzen? Also nichts wie hochgeklettert … rums! Mit Getöse fällt das

Regal um und weckt den Rest der Familie. Sofort geht der übliche Streit los: Papa schreit ihn an,

Mama ist genervt und seine kleine Schwester fängt an zu weinen.

Danach ist erst einmal Anziehen angesagt, dann Frühstücken und weiter in die Kita.

Das Anziehen dauert ewig:

Alle paar Sekunden fällt Ben etwas anderes ein, das er machen möchte.

Beim Frühstück geht ein Glas zu Bruch und auf dem Weg zur Kita rennt er immer wieder auf die

Straße, wenn er gegenüber etwas Spannendes entdeckt.

In der Kita erzählt die Erzieherin Bens Mutter mal wieder, was für eine große

Belastung ihr Sohn für die ganze Gruppe sei. Er könne keine fünf Minuten still sitzen und sich auf

sein Spiel konzentrieren. Ständig rase er herum und störe die anderen Kinder. Bens Mutter ist

verzweifelt. Langsam weiß sie wirklich nicht mehr weiter.

MIA, 7 JAHRE

In der Schule nennen Mia alle nur »Träumerle«.

In der Schule nennen Mia alle nur »Träumerle«.

Wenn die Kinder zusammen malen, schaut sie

gedankenverloren aus dem Fenster. Wenn andere schon mit ihren Aufgaben fertig sind, sitzt sie immer

noch vor dem leeren Blatt. Bei Gruppenarbeiten weiß sie oft nicht, was gerade das Thema ist und was

sie tun soll.

Sie ist mit ihren Gedanken ganz woanders.

Nach der Schule zieht sich ihr Heimweg in die Länge, alle paar Minuten bleibt Mia stehen, um sich

etwas anzusehen. Was sie für den Schulausflug am nächsten Tag mitbringen soll, hat sie vergessen,

und der Infozettel ist unauffindbar.

Alle sagen ständig, Mia solle besser aufpassen und sich konzentrieren. Würde sie ja

gerne, aber so sehr sie sich bemüht, irgendwie gelingt es ihr einfach nicht.

TIM, 13 JAHRE

Tim hat echt keinen Bock mehr auf Schule.

Tim hat echt keinen Bock mehr auf Schule.

Ewig meckern sie da an ihm herum, genauso wie zu Hause.

Seit Tim denken kann, sind immer alle irgendwie sauer auf ihn.

Egal was er tut, er kann es niemandem recht und nichts richtig machen.

Er merkt selbst, dass er sich nicht gut konzentrieren kann und schnell die Lust verliert, aber so

sehr er sich auch bemüht, er kommt nicht dagegen an. Er braucht immer ewig für seine Hausaufgaben.

Am schlimmsten ist es mit Mathe: Er kapiert einfach nicht, wie man über so viele Schritte zu einer

Lösung kommen soll. Und dann noch der ständige Stress mit den Eltern, er ist das alles so leid!

Vor einiger Zeit hat Tim ein paar Jungs kennengelernt, die auch keine Lust auf

Schule haben.

Mit denen hängt er jetzt jeden Nachmittag rum und neuerdings manchmal auch schon

vormittags.

03b. Die Symptome von ADHS

ADHS fasst drei Verhaltensauffälligkeiten zusammen: Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und

Impulsivität. Bei einem Teil der Betroffenen sind diese Kernsymptome etwa gleich stark

ausgeprägt. Dies ist jedoch längst nicht immer der Fall. Bei ADS ist die

Hyperaktivität für Außenstehende kaum erkennbar. Hier steht die Unaufmerksamkeit im

Vordergrund. Diese Variante tritt häufiger bei Mädchen auf. Da die Betroffenen weder unruhig noch

besonders impulsiv sind, werden sie häufig als Tagträumer wahrgenommen.

ADHS fasst drei Verhaltensauffälligkeiten zusammen: Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und

Impulsivität. Bei einem Teil der Betroffenen sind diese Kernsymptome etwa gleich stark

ausgeprägt. Dies ist jedoch längst nicht immer der Fall. Bei ADS ist die

Hyperaktivität für Außenstehende kaum erkennbar. Hier steht die Unaufmerksamkeit im

Vordergrund. Diese Variante tritt häufiger bei Mädchen auf. Da die Betroffenen weder unruhig noch

besonders impulsiv sind, werden sie häufig als Tagträumer wahrgenommen.

Bei einer anderen Variante überwiegen die Impulsivität und Hyperaktivität. Alle drei Auffälligkeiten

äußern sich bei ADHS durch eine Reihe typischer Symptome. Expertinnen und Experten haben hierzu den

folgenden Katalog zusammengestellt:

UNAUFMERKSAMKEIT

Das Kind

beachtet häufig Einzelheiten nicht, macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten

oder bei anderen Tätigkeiten,

hat oft Schwierigkeiten, bei Aufgaben oder beim Spielen über längere Zeit aufmerksam

zu bleiben, und versucht daher Aufgaben zu vermeiden, die eine länger andauernde geistige

Anstrengung erfordern,

scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere mit ihm sprechen,

führt häufig Anweisungen anderer nicht vollständig aus und kann daher Schularbeiten

oder andere Pflichten nicht richtig zu Ende bringen,

hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren,

verliert häufig Gegenstände, die es für Aufgaben oder Aktivitäten benötigt, z.B.

Spielsachen, Hausaufgabenhefte, Stifte, Bücher oder Werkzeug,

lässt sich durch äußere Reize leicht ablenken,

ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich.

HYPERAKTIVITÄT

Das Kind

zappelt häufig mit Händen oder Füßen oder rutscht auf dem Stuhl herum,

steht häufig in der Klasse oder in anderen Situationen auf, in denen Sitzenbleiben

erwartet wird,

läuft häufig herum oder klettert in unpassenden Situationen,

hat Schwierigkeiten, ruhig zu sitzen,

handelt wie »getrieben«, ist ständig in Bewegung und lässt sich davon durch andere

auch nicht abhalten.

IMPULSIVITÄT

Das Kind

kann nur schwer abwarten, bis es bei Spielen oder in Gruppensituationen an der Reihe

ist,

unterbricht und stört andere häufig, mischt sich z. B. in Gespräche oder in Spiele

anderer ein,

platzt häufig mit Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist,

redet häufig übermäßig viel und bekommt nicht mit, wenn ihm signalisiert wird, dass

dies gerade nicht passend ist.

03c. Begleitstörungen

Etwa zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen haben neben den beschriebenen Kernsymptomen von

ADHS noch weitere auffällige Verhaltensweisen, sogenannte Begleitstörungen. Je nach Alter sind sie

unterschiedlich stark ausgeprägt. Für die Festlegung eines Behandlungsplans werden die

betroffenen Kinder immer in ihrer Ganzheit betrachtet. Trotzdem ist es wichtig, diese

Begleitstörungen bei der Diagnose sorgfältig von ADHS zu trennen, damit sie fachgerecht behandelt

werden können.

Etwa zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen haben neben den beschriebenen Kernsymptomen von

ADHS noch weitere auffällige Verhaltensweisen, sogenannte Begleitstörungen. Je nach Alter sind sie

unterschiedlich stark ausgeprägt. Für die Festlegung eines Behandlungsplans werden die

betroffenen Kinder immer in ihrer Ganzheit betrachtet. Trotzdem ist es wichtig, diese

Begleitstörungen bei der Diagnose sorgfältig von ADHS zu trennen, damit sie fachgerecht behandelt

werden können.

STÖRUNGEN DES SOZIALVERHALTENS

Bei fast der Hälfte aller Kinder mit ADHS finden sich zusätzliche Störungen des Sozialverhaltens.

Das bedeutet, dass diese Kinder für ihr Alter ungewöhnlich aufmüpfig, rebellisch und aggressiv

sind, insbesondere gegenüber Autoritätspersonen.

TIC-STÖRUNGEN

Fast ein Drittel der Kinder mit ADHS hat zusätzlich eine sogenannte Tic-Störung. Tics sind

unwillkürliche, wiederholte Zuckungen oder Bewegungen, dazu zählen beispielsweise dauerndes

Blinzeln oder das Schneiden von Grimassen.

Neben diesen motorischen Tics gibt es vokale Tics,

die sich in unwillkürlichen Lautäußerungen zeigen, so zum Beispiel in häufigem Räuspern.

LERNSTÖRUNGEN

10 bis 25 Prozent der Kinder mit ADHS haben Lernstörungen. Hierzu zählen eine verzögerte

Sprachentwicklung, eine Lese-Rechtschreib-Schwäche und/oder eine Rechenstörung.

ANGSTSTÖRUNGEN UND DEPRESSIONEN

Angststörungen treten bei bis zu 25 Prozent und depressive Störungen bei 15 bis 20 Prozent der

betroffenen Kinder auf. Beides wird begünstigt durch ein geringes Selbstwertgefühl. Kinder mit

ADHS haben häufig Probleme in der Schule und im Umgang mit Gleichaltrigen, sie fühlen sich als

Versager und Außenseiter. Deshalb fehlt ihnen ein gesundes Selbstbewusstsein.

MOTORISCHE UND ANDERE STÖRUNGEN

Viele Kinder mit ADHS haben Probleme mit der Motorik, im Sport sind sie schlechter als

Gleichaltrige. Auch ihre Feinmotorik ist weniger gut entwickelt. Kinder mit ADHS haben häufiger

Ein- und Durchschlafprobleme. Und öfter als Gleichaltrige leiden sie unter Allergien

(Neurodermitis, allergischem Schnupfen, Asthma, Nesselsucht).

03d. ADHS in verschiedenen Lebensphasen

Die Symptome von ADHS und deren Ausprägungen sind nicht in jedem Alter gleich. Bei

Vorschulkindern zeigt sich die Störung meist anders als bei Grundschulkindern. Und mit

der Pubertät können sich die Symptome noch einmal verändern.

Die Symptome von ADHS und deren Ausprägungen sind nicht in jedem Alter gleich. Bei

Vorschulkindern zeigt sich die Störung meist anders als bei Grundschulkindern. Und mit

der Pubertät können sich die Symptome noch einmal verändern.

IM VORSCHULALTER

Die Kernsymptome von ADHS – Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität – fallen schon bei

3- bis 6-Jährigen auf. In diesem Alter ist es völlig normal, dass Kinder einen starken

Bewegungsdrang haben, schwer abwarten können und leicht ablenkbar sind, jedoch nicht so häufig und

andauernd wie Kinder mit ADHS. Kinder mit ADHS wirken meist rastlos, immerzu hampeln sie herum.

Sie unterbrechen und stören andere Kinder beim Spielen. Bei Mal- und Bastelarbeiten oder im

Stuhlkreis der Kita sind sie oft unkonzentriert und verlieren schnell das Interesse.

Dauernd kommen sie auf andere Ideen und fangen etwas Neues an. Es fällt ihnen schwer,

Aufforderungen zu befolgen, was häufig daran liegt, dass sie diese gar nicht mitbekommen, weil sie

mit ihren Gedanken woanders sind.

Manche Kinder sind extrem trotzig und jähzornig, ihr Verhalten ist unberechenbar. Das führt häufig

dazu, dass andere Kinder sie meiden. Auch das Verhältnis zu Erzieherinnen und Erziehern kann

angespannt sein.

IM GRUNDSCHULALTER

Mit der Einschulung wachsen die Anforderungen an Kinder erheblich. Sie müssen still sitzen, sich

konzentrieren und ausdauernd bei der Sache bleiben – also genau das tun, was Kindern mit ADHS so

schwerfällt. Deshalb werden die Symptome der ADHS nun oft deutlich sichtbar. Kinder mit ADHS

beginnen Aufgaben, bevor diese vollständig erklärt sind, ermüden dann aber schnell und bringen nur

wenig zu Ende. Anweisungen und Ermahnungen der Lehrerinnen und Lehrer nehmen sie oft kaum oder gar

nicht wahr, wichtige Unterrichtsinhalte bekommen sie nicht mit. Einige rufen in die Klasse, ohne

sich zu melden. Manchmal stehen sie während des Unterrichts einfach auf und laufen durch die Klasse

oder sie rutschen unruhig auf dem Stuhl hin und her. Diese Verhaltensweisen können auch bei vielen

anderen Grundschulkindern vorkommen, bei Kindern mit ADHS sind sie aber deutlich stärker ausgeprägt.

Häufig stoßen sie damit bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sowie bei den Lehrkräften auf

Ablehnung. Auf diese Ablehnung reagieren die betroffenen Kinder häufig mit Verweigerung und

Aggression, die dann zu weiterer Ablehnung führen kann. Kinder mit ADS, bei denen das

Symptom der Hyperaktivität fehlt, wirken insgesamt eher verträumt, oft starren sie »Löcher in die

Luft«. Weil sie nicht herumtoben und stören, fallen sie meist erst durch schlechte

Schulleistungen auf. Viele Kinder mit ADHS oder ADS haben zusätzlich eine Lese-,

Schreib- oder Rechenschwäche. Als Folge der vielen Zurückweisungen und Misserfolge entwickeln

sich häufig Ängste, ein negatives Selbstwertgefühl und traurige Verstimmungen.

IM JUGENDALTER

Mit der Pubertät vermindert sich in aller Regel die Hyperaktivität, und auch die Impulsivität kann

zurückgehen, während die Unaufmerksamkeit häufig bestehen bleibt. An die Stelle der äußerlich

sichtbaren, körperlichen Hyperaktivität tritt vermehrt eine innere Unruhe und Anspannung. Die

Jugendlichen kommen schlecht mit den steigenden Anforderungen an Konzentration und Ausdauer in der

Schule zurecht. Störungen im Kontakt zu Erwachsenen und Gleichaltrigen, die sich bereits im

Kindesalter zeigten, verstärken sich häufig in der Pubertät. Die alterstypischen Konflikte mit

Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sind viel intensiver und häufiger als bei Jugendlichen ohne ADHS.

Manche Jugendliche reagieren mit Leistungsverweigerung, Schulschwänzen, Stehlen oder auch

körperlichen Attacken gegenüber anderen. Den Jugendlichen fällt es schwer, eine positive

Zukunftsperspektive für sich zu entwickeln. Sie sind genervt von ihrem Umfeld, zeigen häufig

deutliche Stimmungsschwankungen und sind lustlos und apathisch. Jugendliche mit ADHS sind in

diesem Alter eher anfällig, legale und illegale Drogen zu konsumieren.

IM ERWACHSENENALTER

Mit dem Übergang ins Erwachsenenalter verschwinden die Probleme nicht, sie verändern sich bloß. Vor

allem die Unaufmerksamkeit bleibt zumeist ein Leben lang erhalten. ADHS »wächst sich also nicht

aus«. Auch betroffene Erwachsene profitieren von Strategien, Unterstützung oder Therapien, die

jedoch auf den Lebensalltag von Erwachsenen zugeschnitten sein müssen.

|

Definitionen

Definitionen Nicht jedes impulsive und unkontrollierte Verhalten bedeutet gleich, dass eine ADHS vorliegt. Erst

wenn sich die Symptome über einen Zeitraum von mindestens einem halben Jahr zeigen, besteht ein

begründeter Verdacht. Entscheidend ist dann eine sorgfältige Diagnose durch ausgewiesene

Fachkräfte.

Nicht jedes impulsive und unkontrollierte Verhalten bedeutet gleich, dass eine ADHS vorliegt. Erst

wenn sich die Symptome über einen Zeitraum von mindestens einem halben Jahr zeigen, besteht ein

begründeter Verdacht. Entscheidend ist dann eine sorgfältige Diagnose durch ausgewiesene

Fachkräfte.

ADHS als Krankheitsbild ist nicht neu. Schon 1775 wurde die Kombination der typischen

Verhaltensweisen »Hibbeligkeit«, auffälliges Verhalten und Unaufmerksamkeit von

einem Arzt beschrieben. Bekannt geworden ist die Geschichte vom Zappelphilipp

und Hanns Guck‑in‑die‑Luft, die der Frankfurter Arzt und Psychiater

Heinrich Hoffmann 1844 in seinem Kinderbuch Der Struwwelpeter schilderte.

ADHS als Krankheitsbild ist nicht neu. Schon 1775 wurde die Kombination der typischen

Verhaltensweisen »Hibbeligkeit«, auffälliges Verhalten und Unaufmerksamkeit von

einem Arzt beschrieben. Bekannt geworden ist die Geschichte vom Zappelphilipp

und Hanns Guck‑in‑die‑Luft, die der Frankfurter Arzt und Psychiater

Heinrich Hoffmann 1844 in seinem Kinderbuch Der Struwwelpeter schilderte. Was im Kopf von Kindern oder Jugendlichen mit ADHS vorgeht und wie ihr Alltag aussehen kann,

zeigen die drei folgenden Beispiele von Ben (5), Mia (7) und Tim (13). Es sind erfundene, aber

typische Beispiele, die so in der Realität vorkommen könnten.

Was im Kopf von Kindern oder Jugendlichen mit ADHS vorgeht und wie ihr Alltag aussehen kann,

zeigen die drei folgenden Beispiele von Ben (5), Mia (7) und Tim (13). Es sind erfundene, aber

typische Beispiele, die so in der Realität vorkommen könnten. Kaum ist Ben morgens aufgewacht, springt er aus seinem Bett und flitzt durch die Wohnung.

Kaum ist Ben morgens aufgewacht, springt er aus seinem Bett und flitzt durch die Wohnung. In der Schule nennen Mia alle nur »Träumerle«.

In der Schule nennen Mia alle nur »Träumerle«. Tim hat echt keinen Bock mehr auf Schule.

Tim hat echt keinen Bock mehr auf Schule. ADHS fasst drei Verhaltensauffälligkeiten zusammen: Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und

Impulsivität. Bei einem Teil der Betroffenen sind diese Kernsymptome etwa gleich stark

ausgeprägt. Dies ist jedoch längst nicht immer der Fall. Bei ADS ist die

Hyperaktivität für Außenstehende kaum erkennbar. Hier steht die Unaufmerksamkeit im

Vordergrund. Diese Variante tritt häufiger bei Mädchen auf. Da die Betroffenen weder unruhig noch

besonders impulsiv sind, werden sie häufig als Tagträumer wahrgenommen.

ADHS fasst drei Verhaltensauffälligkeiten zusammen: Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und

Impulsivität. Bei einem Teil der Betroffenen sind diese Kernsymptome etwa gleich stark

ausgeprägt. Dies ist jedoch längst nicht immer der Fall. Bei ADS ist die

Hyperaktivität für Außenstehende kaum erkennbar. Hier steht die Unaufmerksamkeit im

Vordergrund. Diese Variante tritt häufiger bei Mädchen auf. Da die Betroffenen weder unruhig noch

besonders impulsiv sind, werden sie häufig als Tagträumer wahrgenommen.

Die Symptome von ADHS und deren Ausprägungen sind nicht in jedem Alter gleich. Bei

Vorschulkindern zeigt sich die Störung meist anders als bei Grundschulkindern. Und mit

der Pubertät können sich die Symptome noch einmal verändern.

Die Symptome von ADHS und deren Ausprägungen sind nicht in jedem Alter gleich. Bei

Vorschulkindern zeigt sich die Störung meist anders als bei Grundschulkindern. Und mit

der Pubertät können sich die Symptome noch einmal verändern. Wenn Eltern spüren, dass mit ihrem Kind etwas nicht in Ordnung ist, sollten sie sich nicht

scheuen, möglichst frühzeitig ärztlichen Rat einzuholen. Am besten wenden sie sich zunächst an ihre

vertraute Kinder und Jugendarztpraxis.

Wenn Eltern spüren, dass mit ihrem Kind etwas nicht in Ordnung ist, sollten sie sich nicht

scheuen, möglichst frühzeitig ärztlichen Rat einzuholen. Am besten wenden sie sich zunächst an ihre

vertraute Kinder und Jugendarztpraxis.

Unter welchen Bedingungen ADHS entsteht, ist bislang nicht vollständig geklärt. Wahrscheinlich

ist, dass es nicht nur eine Ursache gibt, sondern dass die Störung durch ein Zusammenspiel von

körperlichen Faktoren, Umwelt und gesellschaftlichen Einflüssen hervorgerufen wird.

Unter welchen Bedingungen ADHS entsteht, ist bislang nicht vollständig geklärt. Wahrscheinlich

ist, dass es nicht nur eine Ursache gibt, sondern dass die Störung durch ein Zusammenspiel von

körperlichen Faktoren, Umwelt und gesellschaftlichen Einflüssen hervorgerufen wird. Nicht jedes erblich vorbelastete Kind bekommt selbst ADHS. Wichtig hierbei ist, unter welchen Lern-

und Umweltbedingungen es aufwächst und ob auf seine »Besonderheit« angemessen eingegangen

wird.

Nicht jedes erblich vorbelastete Kind bekommt selbst ADHS. Wichtig hierbei ist, unter welchen Lern-

und Umweltbedingungen es aufwächst und ob auf seine »Besonderheit« angemessen eingegangen

wird. In unserer modernen Welt gibt es weitere ungünstige Faktoren wie mangelnde Bewegung, Reizüberflutung

und stundenlange Bildschirmzeiten. Sie schaden grundsätzlich allen Kindern, aber in ganz

besonderem Maße Kindern mit ADHS.

In unserer modernen Welt gibt es weitere ungünstige Faktoren wie mangelnde Bewegung, Reizüberflutung

und stundenlange Bildschirmzeiten. Sie schaden grundsätzlich allen Kindern, aber in ganz

besonderem Maße Kindern mit ADHS. ADHS lässt sich normalerweise gut behandeln.

ADHS lässt sich normalerweise gut behandeln.

In jeder Familie, in der ein Kind mit ADHS lebt, ist der Alltag eine besondere Herausforderung

mit vielen Hochs und Tiefs. Eltern sind die wichtigsten Begleiter ihrer Kinder. Sie können

wesentlich dazu beitragen, dass sich ihr Kind gut entwickelt.

In jeder Familie, in der ein Kind mit ADHS lebt, ist der Alltag eine besondere Herausforderung

mit vielen Hochs und Tiefs. Eltern sind die wichtigsten Begleiter ihrer Kinder. Sie können

wesentlich dazu beitragen, dass sich ihr Kind gut entwickelt. Als besonders hilfreich und wirkungsvoll haben sich spezielle Elterntrainings erwiesen.

Als besonders hilfreich und wirkungsvoll haben sich spezielle Elterntrainings erwiesen. ADHS Symptome können sich bereits im Kindergartenalter zeigen. Allerdings lassen sie

sich noch schwer von alterstypischem Verhalten abgrenzen.

ADHS Symptome können sich bereits im Kindergartenalter zeigen. Allerdings lassen sie

sich noch schwer von alterstypischem Verhalten abgrenzen. Für Erzieherinnen und Erzieher, die ohnehin im Kita-Alltag vielen verschiedenen Anforderungen

gerecht werden müssen, sind Kinder mit Anzeichen von ADHS eine große Herausforderung.

Für Erzieherinnen und Erzieher, die ohnehin im Kita-Alltag vielen verschiedenen Anforderungen

gerecht werden müssen, sind Kinder mit Anzeichen von ADHS eine große Herausforderung. Erzieherinnen und Erzieher sollten zuallererst verstehen, warum Kinder, bei denen eine ADHS

vermutet wird, sich so und nicht anders verhalten und worin genau ihre Probleme liegen. Dies ist

eine wichtige Voraussetzung, um in schwierigen Situationen mit der gebotenen pädagogischen

Professionalität reagieren zu können.

Erzieherinnen und Erzieher sollten zuallererst verstehen, warum Kinder, bei denen eine ADHS

vermutet wird, sich so und nicht anders verhalten und worin genau ihre Probleme liegen. Dies ist

eine wichtige Voraussetzung, um in schwierigen Situationen mit der gebotenen pädagogischen

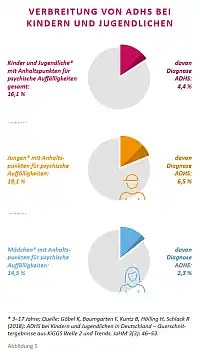

Professionalität reagieren zu können. In Deutschland haben etwa 5 Prozent aller Kinder und Jugendlichen zwischen 3 und 17 Jahren die

Diagnose ADHS.

In Deutschland haben etwa 5 Prozent aller Kinder und Jugendlichen zwischen 3 und 17 Jahren die

Diagnose ADHS. Lehrerinnen und Lehrer spielen eine wichtige Rolle bei der Diagnosestellung von ADHS, denn sie

wissen um die Auffälligkeiten des Schülers oder der Schülerin im Unterricht und im

Klassenverband.

Lehrerinnen und Lehrer spielen eine wichtige Rolle bei der Diagnosestellung von ADHS, denn sie

wissen um die Auffälligkeiten des Schülers oder der Schülerin im Unterricht und im

Klassenverband.

Cover: Thinkstock/Stockbyte via Getty Images

Cover: Thinkstock/Stockbyte via Getty Images