Die AOK hatte über den MDK ein Gutachten in Auftrag gegeben, das klären sollte, ob in meinem Fall ein Behandlungsfehler vorliegt.

Gutachter ist Dr. med. Sören Just, leitender Oberarzt am Sana-Herzzentrum Cottbus.

Ich zweifle durchaus nicht an den fachlichen Fähigkeiten des Dr. Just, habe aber meine

Zweifel, dass er das Gutachten objektiv und völlig unvoreingenommen erstellt hat, denn

• ärztlicher Direktor des Sana-Herzzentrum Cottbus und somit »Chef« des Dr. Just ist kein

Geringerer als Prof. Dr. Dr. Roland Hetzer, Gründer des

DHZB, also der Klinik, der ich Pfusch vorwerfe und

• zwischen dem DHZB und dem Sana-Herzzentrum Cottbus besteht seit vielen Jahren ein

Kooperationsvertrag.

Man hätte also gleich einen Arzt des DHZB mit dem Gutachten beauftragen können, um zum selben

Ergebnis zu kommen.

Hier das Gutachten:

19.07.2014

Dr. med. S. Just

Facharzt für Herzchirurgie

Frau

J P

AOK Nordost

PF 110165

17041 NeubrandenburgSehr geehrte Frau P ,

gemäß Ihrem für die „AOK“ abgegebenen Auftrag vom 23.6.2014 an den MDK Berlin-Brandenburg e. V. wird nachfolgend ein wissenschaftliches Gutachten zum Verdacht auf einen ärztlichen Behandlungsfehler erstellt:Gutachten bei Verdacht auf ein Abweichen von ärztlichen Standards für den Patienten

Hans-Jürgen Herrmann, geb. 04.02.19xx aus 12057 Berlin,

Ihr Zeichen: B/0803/13/JPFachchirurgisches Gutachten

unter folgender Aufgabenstellung:

Sind die nach einer koronaren Bypassoperation entstandenen Wundheilungsstörungen auf einen ärztlicher Behandlungsfehler zurückzuführen?

Unterlagen

Aufzählung der Unterlagen hier weggelassen.

Sachverhalt

Herr Herrmann leidet seit 2009 an einer chronisch ischämischen Herzkrankheit mit typischen Angina- pectoris- Beschwerden. Nachdem diese Beschwerden auch in Ruhe aufgetreten waren, erfolgte nach hausärztlicher Vorstellung im September 2013 eine ambulante kardiologische Diagnostik.

In der im Jüdischen Krankenhaus, wo der Patient sich vom 30.9. bis 2.10.2013 befand, durchgeführten Herzkatheteruntersuchung wurde der Befund einer koronaren Dreigefäßerkrankung mit 90-prozentiger Stenose des linken Hauptstamms erhoben.

Es wurde die Indikation zur Herzoperation mit Anlage von Bypasstransplantaten gestellt. Die linksventrikuläre Pumpfunktion wurde mit 45 % angegeben (LV-EF). Bekannt ist für den Patienten ein Z. n. Operation eines Bauchaortenaneurysmas im Jahr 2009 und ein umfänglicher Nikotinabusus.

Vom 2.10. bis 9.10.2013 weilte der Patient im deutschen Herzzentrum Berlin (DHZB).

Dort erfolgte die fällige Operation am 4.10.2013, wobei alle drei Hauptgefäße des Herzens unter Verwendung von zwei Venenbrücken und der inneren Brustwandarterie revaskularisiert wurden (LIMA – RIVA + ACVB auf RM und RIVP). Die Operation verlief komplikationslos. Der Operationsbericht liegt vor und beschreibt korrekt und nachvollziehbar die Operation. Der Wundverschluss erfolgte mit Sternaldrahtcerclagen, resorbierbaren Subkutanfäden und resorbierbarer Intrakutannaht.Auch der postoperative Verlauf war bis auf ein passageres Durchgangssyndrom bei bekanntem Alkoholabusus rel. unauffällig.

Ab dem 9.10.2013 erfolgte die weitere medizinische Betreuung im Paulinenkrankenhaus Berlin (PKB). Die Verlegung dorthin erfolgte mit reizlosen Wundverhältnissen. Hier mussten eine tachykade Herzrhythmusstörung therapiert werden. Ansonsten war auch hier der Aufenthalt weitgehend unspektakulär. Es erfolgte bei leichter Krepitation des Sternums die chirurgische Mitbetreuung. Es wurde das Tragen eines Thoraxstabilisators empfohlen.

Die Entlassung des Patienten erfolgte am 18.10.2013 in die Häuslichkeit. Dabei wurden reizlos abgeheilte Narben sowohl an der Sternotomie als auch an der Venenentnahmestelle beschrieben.

Am 19.10.2013 stellte sich Herr Herrmann in der Praxis Dr. Hochfeld vor. Es wird kein Hinweis auf eine Wundheilungsstörung (WHSt.) notiert.

Auch der Karteieintrag der Herzpraxis Berlin vom 24.10.2013 ist ohne Hinweis auf eine WHSt.

Vom 28.10. bis 30.10.2013 begibt sich Herr Herrmann in eine ambulante Ganztags-Anschlussheilbehandlung (AHB). In der klinischen Untersuchung bei Aufnahme in die AHB werden reizlosen Verhältnisse im Bereich der Venenentnahmestellen am Ober- und Unterschenkel beschrieben. Gleichlautend wird eine reizlose Narbe am Sternum dokumentiert.

Am 31.10.2013 teilte der Patient der AHB- Einrichtung mit, dass er die Rehabilitationsbehandlung nicht fortsetzen wollte, so dass die AHB abgebrochen werden musste.

Der nächste aktenkundige Hinweis fällt erst auf den 19.11.2013. Der Karteieintrag der Herzpraxis Berlin notiert eine Wundheilungsstörung am Thorax und am rechten Bein mit einem Verweis auf einen Chirurgen – später in der Akte wird nochmals auf die Überweisung zum Chirurgen zur Mitbehandlung der WHSt. mit Datum vom 12.11.2013 erwähnt.

Am 10.3.2014 in der Praxis Dr. Hochfeld wird vermerkt, dass der Patient noch eine leichte sekundäre Wundheilung am rechten Bein im Narbenbereich der Venenentnahme aufweist.

Am 13.3.2014 im Röntgeninstitut am Rathaus Steglitz wird klinisch eine reizlose Narbe am Sternum ohne Dehiszenz beschrieben. Das Bild liegt vor und zeigt intakte Sternaldrahtcerclagen.

Die ausführlich bebilderte Web-Seite des Patienten gibt eine bildliche Darstellung der Befunde in ihrer groben zeitlichen Entwicklung. Hierdurch lässt sich ein Überblick über das klinische Bild, das zeitliche Fenster und die konsequente Selbstversorgung des Patienten machen.Herr Herrmann beklagt somit in Wort und Bild, dass es bei ihm zur späten Wundheilungsstörungen durch multiple Fadenfisteln kam. Es ist für ihn unverständlich, dass die resorbierbaren (selbstauflösenden) Fäden zu einer solchen Wundheilungsstörung führen können und er vermutet dabei ein Abweichen von medizinischen Standards, was er mit dem Wort „Ärztepfusch“ klar ausdrückt. Er beschreibt: „die Fäden waren angeblich selbstauflösend, ca. 14 Tage nach der Operation begannen sie jedoch herauszueitern.“

Er fühlt sich schlecht darüber aufgeklärt, dass das verbleibende Nahtmaterial zu einer Wundheilungsstörung führen kann und leidet unter den Belastungen, die die (scheinbar in kompletter Eigenregie durchgeführten) Verbandswechsel hinsichtlich des Befindens und an zeitlichem sowie finanziellem Aufwand mit sich bringen. Er vermutet, dass die Ursache für diese, für ihn ungewöhnliche Komplikation in einem ärztlichen Behandlungsfehler steckt.Diskussion und gutachterliche Bewertung

An der Indikation zur primären herzchirurgischen Operation ist gemäß des bei Herrn Herrmann aus dem Jüdischen Krankenhaus Berlin vorliegenden Befundes nicht zu rütteln. Die aktuellsten Richtlinien der europäischen Gesellschafen des Fachgebietes weisen für diese Ausprägung der koronaren Herzkrankheit eine „1 a“- Empfehlung aus. Das bedeutet, dass es ausreichend randomisierte Daten gibt, die diese Behandlungsform für diese Indikation als absolut überlegen darstellen.

Im Jahre 2012 wurden über 40000 isolierte koronarchirurgische Eingriffe in Deutschland durchgeführt.

Trotz der nicht mehr wegzudenkenden Bedeutung der linken Brustwandarterie aufgrund ihrer physiologischen Vorteile wie bessere Offenheitsraten und höhere Überlebensraten hat die Entnahme der Vena saphena magna, seit der ersten klinischen Nutzung durch Rene Favaloro in den 60iger Jahren die größte Bedeutung als Transplantat in der Herzbypasschirurgie, wenn mehr als eine Transplantatbrücke nötig sind.

Dies führt dazu, dass heute eine Kombination dieser beiden Techniken absoluter Standard ist, wobei die Arterie bevorzugt mit dem Ramus deszendens anterior der linken Kranzarterie anastomosiert werden sollte. Die übrigen Koronararterienstenosen werden dann mit einem entnommenen Venenstück, welches zuerst distal der Stenose an der Kranzarterie, dann an der Aorta anastomosiert wird, umgangen. In dieser Art und Weise wurden 2012 immerhin 94,1 Prozent aller isolierten Bypassoperationen durchgeführt.Trotz der mittlerweile weltweit riesigen Anzahl durchgeführter Herzbypassoperationen ist die Datenlage für Wundheilungsstörungen nach Entnahme der Vena saphena magna nach wie vor sehr gering.

Die Daten der verfügbaren Studien geben eine Rate an Wundheilungsstörungen nach Saphenektomie von 4,1 Prozent bis 43,8 Prozent an.

Im Mittel errechnet sich ein Wert aus der zu Verfügung stehenden Literatur von 19,3% an Wundheilungsstörungen nach Saphenektomien. Das Problem bei der Sichtung dieser Zahlen ist, das kein einheitlicher Kriterienkatalog existiert, welcher eine Wundheilungsstörung korrekt definiert. Andererseits zeigt es deutlich, dass diese WHSt. an sich eine typische Komplikation darstellt. Ein solcher Krankheitsverlauf wie bei Herr Herrmann entwickelt sich daraus allerdings nur in deutlich geringerer Häufigkeit.

Bei Herrn Herrmann entwickelte sich keine Wundheilungsstörung im eigentlichen Sinne – also durch postoperative Bakterienkontamination oder durchblutungsbedingte Wundheilungsverzögerung.

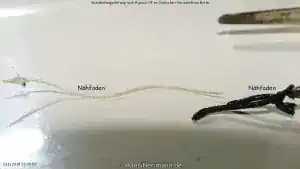

Gemäß dem zeitlichen Ablauf und den Bildern der Patienten- eigenen Web-Seite entwickelte sich eine Entzündungsreaktion auf das eingebrachte Nahtmaterial.

Nach der Dokumentation im Operationsbericht wurden die Wunden mit resorbierbaren Fäden intrakutan verschlossen. Die Akte bietet keinen Aufschluss darüber, welcher Faden von welcher Firma tatsächlich benutzt wurde, so dass diese gutachterliche Betrachtung ein wenig spekulativ einher kommen muss.

Aus der Erfahrung, der Kenntnis des Einkaufverbundes des DHZB und nach mehrfacher Betrachtung maximal vergrößerter Bilder der Web-Seite des Patienten dürfte es sich um einen Faden der Firma Ethicon handeln, der sich Monocryl® nennt.

Monocryl ist ein monofiler, resorbierbarer synthetischer Faden aus Poliglecapron 25. Es handelt sich um ein steriles Nahtmaterial für die Adaptation von Weichgeweben. Es ist erhältlich als violetter Faden beispielsweise für den Einsatz in der Gastro-Intestinal-Chirurgie oder als ungefärbter Faden zur Verwendung z. B. für den Hautverschluss.

Monocryl gilt als das geschmeidigste der resorbierbaren Nahtmaterialien. Das Kopolymer von Glykolid und caprolactam ist enorm reißfest, provoziert als monofiles Material praktisch keine Gewebereaktionen, lässt sich gut knoten und gibt so Sicherheit im Gebrauch.

Aufgrund all dieser Materialeigenschaften ist es für ästhetisch anspruchsvolle Maßnahmen sehr zu empfehlen.

Resorbierbar heißt in diesem Fall, dass sich der Faden in einem Zeitraum von 90 bis 120 Tagen zersetzt und vom Umgebungsgewebe resorbiert bzw. hydrolisiert wird.

Bei Herrn Herrmann wurde also dieses Nahtmaterial höchstwahrscheinlich verwendet.Anders als normalerweise kam es aber doch zu einer deutlicheren Resorptionsreaktion als man dies, üblicher Weise sieht. Nach ca. 3 bis 5 Wochen (dieser Zeitraum muss entsprechend der Diskrepanz zwischen den klinischen Arztvermerken und den Patientenangaben so weit gefasst werden) kam es zu den typischen Reaktionen, die sich durch Rötung und leichter Überwährmung im Bereich der Nahtreihe darstellen.

Die zeitliche Verzögerung passt genau zu dem beginnenden Hydrolyseprozess und der Allergieartigen Reaktion, die dieser auslösen kann. Dieser Prozess kann sowohl nur einzelne Partien der Wunde betreffen, zeichnet sich aber im Allgemeinen durch Ausbreitung entlang der gesamten Wunde aus.

Prozentuale Angaben zu dieser Form der späten Überempfindlichkeitsreaktion finden sich in der Literatur praktisch nicht. Die Ausprägung der „Abstoßungsreaktion“ auf die eingebrachten Fäden ist bei jedem Menschen anders und ist von vielen Umständen abhängig. Manchmal sieht man komplette Dehiszenzen durch extensive Sekretproduktion mit unterminierten Flüssigkeitsansammlungen, manchmal aber läuft der Prozess auch so schleichend ab, dass sich die dermale Überreaktion nur als Hyperpigmentierung über der gesamten Länge des Fadens incl. des geschlängelten Verlaufs darstellt.

Es dürften aber nach meiner klinischen Erfahrung nicht mehr als 3 % sein, die tatsächlich unter einer Überempfindlichkeitsreaktion nach der Verwendung von Monocryl leiden.

Es liegt jedenfalls in der Nutzung des erwähnten Nahtmaterials zum Verschluss der Wunden bei Herrn Herrmann absolut kein Abweichen von einem medizinischen Standard vor.

Das die Therapie dieser Überempfindlichkeitsreaktion medizinisch fachfremd durchgeführt wurde, liegt an der etwas skurril anmutenden Selbstbehandlung des Patienten. Die Ausführungen auf der Webseite lesen sich sehr befremdend und deuten auf kein großes Vertrauen in das Können der Ärzteschaft. Das Ausmaß der WHSt.-en und der Zeitraum der Behandlung hätten nach klinischer Erfahrung auf mehr als die Hälfte reduziert werden können, wenn die medizinische Betreuung chirurgisch fachgerecht stattgefunden hätte. Allerdings lies sich Herr Herrmann auch durch die Überweisung der behandelnden Praxis nicht bewegen einen Chirurgen aufzusuchen.

Aufklärungsbögen zum Eingriff lagen in den Unterlagen keine vor. Somit lässt sich nicht feststellen, inwiefern diese fachgerecht erfolgte. Es ist aber Standard, und somit auch hier davon auszugehen, dass Herr Herrmann mittels klassischer etablierter Vordrucke aufgeklärt wurde. Sollte dies der Fall sein, so ist auf jeden Fall der Hinweis auf mögliche WHSt.-en darin vermerkt gewesen, die auch eine Überempfindlichkeit der Haut erwähnen. Es muss somit eigentlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass Herr Herrmann entgegen seiner Meinung über die Möglichkeit entstehender Wundheilungsstörungen aufgeklärt worden ist.Mit der Abhandlung soll dargestellt werden, dass es in diesem speziellen Krankheitsverlauf keine Unstimmigkeiten in der medizinischen Behandlung gibt.

Die Wundheilungsstörung als Komplikation eines chirurgischen Eingriffs ist auch oder gerade unter dem Gesichtspunkt der oben beschriebenen Standardart des Wundverschlusses eine typische, immer mal wieder vorkommende Folge.

Es liegt kein Hinweis darauf vor, dass insbesondere bei der Wahl der Hautverschlussart von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die nachfolgende Wundheilungsstörung muss somit als schicksalhaft betrachtet werden und hätte sicher vom klinischen und zeitlichen Ausmaß nicht solchen Umfang angenommen, wenn Herr Herrmann es vorgezogen hätte, sich vertrauensvoll in die Behandlung eines Chirurgen zu begeben.Beantwortung der kassenseits zusätzlich gestellten Fragen:

1. Liegen Verstöße gegen die allgemeinen Regeln der ärztlichen Kunst bzw. der Sorgfaltspflicht vor?

Nein. Dem Vorwurf des „Ärztepfusches“ durch die Wahl des Nahtmaterials zum Wundverschluss muss eindeutig widersprochen werden.2. Liegt ein Aufklärungs- oder Dokumentationsmangel vor?

Nein. Diese lassen sich gemäß den Akten nicht finden. Allerdings kann zur Aufklärung keine gesicherte Aussage getroffen werden, da die Aufklärungsbögen nicht Teil der Akte sind.3. Waren die durchgeführten medizinischen Maßnahmen indiziert?

Ja. Die Operation war eindeutig indiziert. Hinsichtlich der Wundheilungsstörung lies der Patient keine ärztliche Mitbehandlung zu, soweit man dies aus seiner Webseite ablesen kann.4. Welche Alternativen gab es?

Zur Herzoperation gab es gemäß den aktuell gültigen Leitlinien keine vernünftige Alternative. Auch zur Benutzung der Beinvenen als Bypasstransplantate und damit zur Erzeugung der anschließend mit einer Wundheilungsstörung auffallenden Wunden gibt es, wie o. g. keine wirkliche Alternativen.Das Material zum Wundverschluss hätte alternativ tatsächlich anders gewählt werden können. So könnte auch nicht resorbierbares Fadenmaterial in verschiedener Nahtform verwendet werden, oder eine Wundadaptation mit Hautklammern in typischer Art erfolgen. Aber beiden Alternativen sind ebenfalls immanente Komplikationsmöglichkeiten eigen, so dass es eben die Wahl des Operateurs bleibt, welchen Wundverschluss er bevorzugt. Die Nutzung resorbierbarer Intrakutannähte zum Wundverschluss ist in der Herzchirurgie jedenfalls absoluter Standard.

5. Worauf sind die Gesundheitsschädigung zurückzuführen?

Der klinische Verlauf war gekennzeichnet durch eine Wundheilungsstörung auf Grund einer überschießenden Resorptions- bzw. körpereigenen Abwehrreaktion, die prinzipiell auch bei Einhaltung aller fachgerechten Kautelen und geübter Hand in einem gewissen Prozentsatz unvermeidbar ist. Man muss allerdings unterstellen, dass das klinische Ausmaß bei Patientenseitiger Zulassung einer fachgerechten Therapie deutlich weniger spektakulär und umfangreich ausgefallen wäre.6. Welche der späteren medizinischen Maßnahmen/Pflegemaßnahmen waren aufgrund der bemängelten Maßnahmen ganz oder teilweise notwendig? Ggf. in welchem Umfang?

Entfällt.7. Wie lange hätte ohne die bemängelten Maßnahmen Arbeitsunfähigkeit bestanden?

Entfällt.8. Bestehen Anhaltspunkte für Organisationsmängel?

Nein, dafür besteht gar kein Hinweis.9. Wurde es unterlassen, notwendige Befunde zu erheben, ggf. welche?

Nein, dafür besteht gar kein Hinweis.10. Ist mit allein fehlerbedingten Zukunfts- oder Dauerschäden zu rechnen?

Entfällt.Zusammenfassung

Herr Herrmann leidet nachgewiesener Maßen an einer chronisch ischämischen Herzerkrankung mit hochgradigen Stenosen an allen drei Hauptgefäßen des Herzens.

Die Indikation für die Herzoperation war eindeutig gegeben.

Die Aufklärung ist nicht zu beurteilen.

Die aufgetretene Komplikation gilt bis zu einem gewissen Prozentsatz als Eingriffsimmanent.

Ein Abweichen von medizinischen Standards vor allem in Hinsicht auf die vom Patienten bemängelte Wahl des Nahtmaterials kann nicht gesehen werden. Diese erfolgte völlig fachgerecht.

Die Form der Wundheilungsstörung ist selten, hätte aber fachliche Therapieschritte erfordert um das Ausmaß und die Dauer der Behandlung zu minimieren. Die geschilderte, eher skurrile Art der Selbst- Therapie hat den Prozess deutlich umfänglicher gemacht.Dr. med. Sören Just

Original 600 KB

📄 Anmerkung

|

Gemäß Arztbrief des Paulinen-Krankenhauses (Paulinen-KH) waren

angeblich meine Wunden nach der Bypass-Operation „reizlos abgeheilt“. Denkt man, dass man einem ärztlichen Behandlungsfehler zum Opfer gefallen ist, dann kann man sich an den Medizinischen Dienst seiner Krankenkasse wenden. Die AOK schreibt auf ihrer Webseite dazu unter anderem: Wenn Patienten aufgrund ärztlicher Sorgfaltpflichtverletzungen Schäden erleiden, spricht man von Behandlungsfehlern. Hat der Arzt oder die Ärztin schuldhaft gehandelt, so stehen dem geschädigten Patienten Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche zu. So müssen zum Beispiel Schäden infolge von Behandlungsfehlern […] entschädigt werden. Die AOK hatte auf meinen Antrag beim MDK ein Gutachten in Auftrag gegeben, das klären sollte, ob in meinem Fall ein Behandlungsfehler vorliegt. Der Gutachter konnte NICHT ZWEIFELSFREI FESTSTELLEN, welches Nahtmaterial verwendet wurde: Die Akte bietet keinen Aufschluss darüber, welcher Faden von welcher Firma tatsächlich benutzt wurde, so dass die gutachterliche Betrachtung ein wenig SPEKULATIV einher kommen muss… Trotzdem scheint für ihn festzustehen, dass ich auf Monocryl überempfindlich reagiere: […] nach mehrfacher Betrachtung maximal vergrößerter Bilder der Web-Seite des Patienten dürfte es sich um einen Faden der Firma Ethicon handeln, der sich Monocryl nennt… Der Gutachter schreibt von EINEM Faden. Es scheint so, dass ich mit meiner Herz-OP-Webseite erst dieses Gutachten ermöglicht habe,

damit es nicht auf bloßen Spekulationen beruhen muss. Auch bezüglich der Aufklärung über die Operations-Risiken kann der Gutachter

nur spekulieren, denn auch hierzu lagen ihm keine Unterlagen vor. |

Ein Kollege dieses Dr. Sören Just hat zum Thema Wundheilungsstörungen acht

Monate vor meiner Herz-Operation (am 01.02.2013) seine Doktorarbeit geschrieben.

Wer daran Interesse hat, kann sie

hier herunterladen

70 Seiten, 1,1 MB