02. Ein Alarmplan für Schulen

»Wir haben die Absicht, für unsere Schule einen Alarmplan zu erstellen. Bitte senden Sie uns einen Musterplan zu!«

Solche und ähnliche Anfragen gehen immer wieder bei Unfallversicherungsträgern,

Feuerwehren oder Gemeinden ein.

Und immer wieder ist die Antwort unbefriedigend. Warum

eigentlich?

Ein Alarmplan ist eine Zusammenfassung von Anweisungen und Ratschlägen für das Verhalten im Brandfall und für Selbsthilfemaßnahmen. Er muss für den Gefahrenfall alle einsatztaktischen und organisatorischen Maßnahmen enthalten. Desweiteren erscheint es zweckmäßig, im Rahmen des Alarmplanes auch Anweisungen für die Brandverhütung zu geben. Bei all diesen Punkten müssen die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Wer das alles bedenkt, versteht, warum es kein für alle gültiges Muster geben kann.

Es bleibt die Frage, nach welchen Kriterien dann vorgegangen werden soll.

Folgendes steht zur Verfügung:

02a. Grundsätzliches

Der Alarmplan einer Schule kann nicht von einer Person allein erarbeitet werden.

Folgender Personenkreis sollte beteiligt sein:

Es empfiehlt sich, vor der Erstellung des ersten Entwurfs eine gemeinsame Begehung des Hauses durchzuführen.

Die DIN 14 096 besteht aus drei Teilen. Diese Dreiteilung sollte auch für den Alarmplan Grundlage sein. Neben der Nummerierung (Teile 1, 2 und 3) ist in der DIN auch von Teil A, B und C die Rede.

Teil A (Aushang) richtet sich an alle Personen, die sich in der Schulanlage aufhalten – auch wenn sie sich nur kurzzeitig dort befinden (z.B. Besucher/innen, abholende Eltern).

Teil B richtet sich an Personen, die sich regelmäßig, also nicht nur vorübergehend, in einer baulichen Anlage aufhalten (z.B. Lehrkräfte, Schüler/innen).

Teil C richtet sich an Personen, denen über ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben im Brandschutz übertragen sind (z.B. Schulleiter/in, Hausmeister, Haustechniker, von Schulleitung oder Schulträger beauftragte Lehrkräfte oder Schüler/innen).

02b. Teil A einer Brandschutzordnung nach DIN 14 096-1

in der Fassung der Unfallverhütungsvorschrift »Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz« (GUV-V A 8), Anhang 3

Je nach Art und Größe der baulichen Anlage können im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Feuerwehr oder Behörde die Teile B und/oder C in reduzierter Form erstellt werden.

Teil A

Bei Teil A handelt es sich um einen Aushang. Dieser Aushang ist universell verwendbar und gilt

für alle Bereiche, wie z.B. auch Hotels, Altenheime, Bürogebäude, Kaufhäuser u.a. in gleicher

Weise.

In der Schule wird dieser Aushang zweckmäßigerweise im Treppenhaus oder in Aufzügen, in der Pausenhalle, in der Nähe des Eingangs oder neben Feuerlöscheinrichtungen aufgehängt. Er ist als Blech- oder Kunststoffschild in Schilder-, Stempelhandlungen bzw. einschlägigen Fachgeschäften zu kaufen. Farbe und Text dürfen nicht verändert werden. Es dürfen und sollen jedoch Wörter und Symbole weggelassen werden, z.B. »Keinen Aufzug benutzen«, wenn kein Aufzug vorhanden ist. Nach dem Motto »je weniger, desto besser« könnte man z.B. in Grundschulen auch auf die Formulierungen »Löschversuch unternehmen« und »Feuerlöscher benützen« verzichten, denn sowohl bei Übungen als auch bei Ernstfällen sollte das Hauptinteresse aller Lehrkräfte und Schüler/innen ausschließlich in einer raschen Räumung des Gebäudes und der Durchführung einer Vollzähligkeitskontrolle liegen.

Teil A der DIN weist auch auf die Beschilderung hin, mit der Rettungswege und Notausgänge

gekennzeichnet sein müssen. Die Anbringung der Schilder sollte im Einvernehmen mit der Feuerwehr

erfolgen. Die nach DIN zugelassenen Symbole sind in der Unfallverhütungsvorschrift »Sicherheits-

und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz« zusammengefasst (GUV-V A 8,

erhältlich beim zuständigen Unfallversicherungsträger).

Die Sicherheitskennzeichen selbst müssen

in einschlägigen Fachgeschäfte käuflich erworben werden.

Der Aushang nach Teil A der DIN 14 096 ist auf Seite 8 dieser Broschüre abgedruckt.

Teil B

Teil B ist die Information für die Schüler/innen und Lehrkräfte; d.h. hier handelt es sich um

den Aushang für jedes Klassenzimmer. Er gibt die Möglichkeit, auf die besonderen Gegebenheiten der

Schulen einzugehen: Art der akustischen Warnung, Auslösung des Alarms, Standort des Telefons,

Sammelplatz usw.

Teil B hat keine verbindliche Form. Er soll jedoch in Abschnitte in nachstehender Reihenfolge gegliedert sein. Nicht zutreffende Abschnitte dürfen entfallen, andere sind nicht zulässig.

Auch hier gilt:

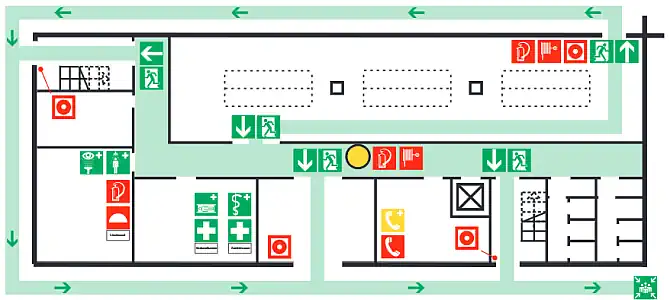

❗ Nicht zu viel Text! Eindeutige Formulierungen! Überflüssiges weglassen! Empfehlenswert ist es, einen Flucht- und Rettungswegplan nach DIN 4844-3 zu erstellen, d.h. einen Grundriss des betreffenden Stockwerkes einzuzeichnen und die möglichen Fluchtwege des betreffenden Raumes sowie alle Treppen oder Ausgänge grün zu markieren, so dass für jedes Klassenzimmer praktisch ein individueller Aushang entsteht.

In diesem Zusammenhang erscheint dieser Hinweis wichtig:

Notwendige Ausgänge müssen während des Schulbetriebs in voller Breite begehbar und von innen, ohne

Hilfsmittel, mit leicht zu öffnenden Verschlüssen versehen sein.

Außerdem müssen die Ausgänge in

Fluchtrichtung aufschlagen. Es genügt nicht, wenn z. B. vorgesehen ist, dass der Hausmeister im

Alarmfalle die Türen aufsperrt. Notschlüsselkästchen an Außentüren sind verboten.

02c. Flucht- und Rettungsplan

in der Fassung der Unfallverhütungsvorschrift »Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz« (GUV-V A 8), Anhang 3

Lage und Anzahl der Rettungswege richten sich nach dem Bauordnungsrecht, für dessen Einhaltung der Schulträger verantwortlich ist.

Grundsätzlich sollen im Teil B u.a. folgende Grundsätze zum Ausdruck gebracht werden:

- Zuerst kommt die rasche Räumung des Hauses

- Sicherheit geht vor Schnelligkeit

- Schülergruppen sollen geschlossen geführt werden

- Übersichtlichkeit und Ordnung können Panik verhindern

- Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung

Ein Beispiel für einen Flucht- und Rettungsplan ist in diesem Abschnitt oben abgedruckt.

Teil C

Teil C ist, wie bereits gesagt, eine Anweisung für Personen, die besondere Aufgaben im

Brandschutz haben. Die Lehrkräfte sind mit der Schwerpunktaufgabe »Räumung des Schulhauses«

betraut.

Durch dienstliche Anweisungen ist auch zu regeln, was die Schulleitung und der Hausmeister im

Alarmfall zu tun haben.

Zu klären sind in diesem Zusammenhang jedoch noch einige weitere Fragen, zum Beispiel:

Bombendrohung

Es kann vorkommen, dass ein Schulhaus wegen einer anonymen

Bombendrohung oder wegen eines anderen kriminellen Deliktes rasch geräumt werden muss.

Was ist in einem solchen Fall zu beachten?