04. Entwicklungspsychologische Grundlagen der

Sicherheitserziehung

04a. Denken

Die Berücksichtigung der kindlichen Denkstrukturen gehört zu den wichtigsten

Grundlagen jeder Erziehung. Gerade im Kindergartenalter sind diese einer sehr starken Entwicklung

unterworfen. Bei den jüngeren Kindergartenkindern findet man dabei Strukturen, die das Verständnis

von Sachverhalten erschweren können, trotzdem aber einen starken Einfluss auf das konkrete

Verhalten haben. Auf diese soll im nun folgenden Abschnitt eingegangen werden.

Der Schweizer Entwicklungspsychologe

Jean Piaget⮧, von dem die bisher umfassendste Theorie über die Entwicklung kognitiver

Strukturen bei Kindern stammt, unterteilt diese in vier Stadien.

Im Alter zwischen drei und sechs Jahren durchlaufen die Kinder zwei dieser

Entwicklungsstadien:

mit drei und vier Jahren befinden sie sich laut Piaget im präoperationalen

Stadium,

fünf- und sechsjährige Kinder durchlaufen das konkret-operatorische Stadium.

Auch wenn die Altersnormen nicht bei allen Kindern auf das Jahr genau stimmen (es handelt sich

hier um Mittelwerte, von denen Spät- und Frühentwickler deutlich abweichen können), so macht doch

jedes Kind im Laufe seiner Entwicklung diese Stadien durch.

Einige Denkstrukturen, die bei Kindern während des präoperationalen Stadiums auftreten,

können Maßnahmen zur Sicherheitserziehung erschweren. Diese alterstypischen Denkstrukturen sollen

im Folgenden näher behandelt werden:

Egozentrismus

Kinder im präoperationalen Stadium sind im kognitiven Bereich – im Gegensatz zum

emotionalen Bereich – unfähig, sich in andere Personen hineinzuversetzen. Sie glauben, ihre

Sichtweise der Welt sei die einzig mögliche. Dies wird durch das nachstehende Beispiel aus dem

Wahrnehmungsbereich deutlich.

Egozentrismus macht sich im Übrigen auch im kommunikativen Bereich bemerkbar. So

kann sich ein Kind nicht vorstellen, dass andere Personen etwas nicht verstehen, was es selbst

gesagt hat. Es wird daher weder etwas erläutern noch nachfragen, ob die Information vollständig

beim Gesprächspartner angekommen ist.

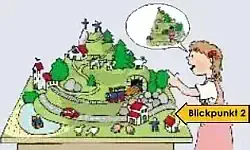

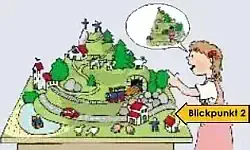

Vier Jahre alten Kindern wurde

das Modell einer Landschaft gezeigt, zunächst vom Blickpunkt 1 aus. Vier Jahre alten Kindern wurde

das Modell einer Landschaft gezeigt, zunächst vom Blickpunkt 1 aus.

Sie wurden gebeten, die

Landschaft zu beschreiben.

Dies gelang allen Kindern.

Anschließend zeigte man den Kindern die

Landschaft vom Blickpunkt 2 aus. Anschließend zeigte man den Kindern die

Landschaft vom Blickpunkt 2 aus.

Auch hier konnten die Kinder die Landschaft beschreiben.

Führte man sie aber anschließend wieder zum

Blickpunkt 1 zurück und bat sie, die Landschaft so zu beschreiben, wie sie eine andere Person

vom Blickpunkt 2 aus sieht, war dies den Kindern nicht möglich. Führte man sie aber anschließend wieder zum

Blickpunkt 1 zurück und bat sie, die Landschaft so zu beschreiben, wie sie eine andere Person

vom Blickpunkt 2 aus sieht, war dies den Kindern nicht möglich.

Beschränkung auf nur einen Aspekt des Handlungsfeldes

Kinder im Alter von drei und vier Jahren können nur einen Aspekt einer Situation

beachten. Alle anderen Aspekte werden zunächst ignoriert. Natürlich kann der beachtete Aspekt

wechseln. Nicht möglich ist den Kindern im präoperationalen Entwicklungsstadium aber die

gleichzeitige Berücksichtigung aller Handlungsaspekte.

Auch dies kann anhand eines Beispiels

verdeutlicht werden:

Zwei gleiche Gläser wurden mit der gleichen

Menge einer Flüssigkeit gefüllt. Zwei gleiche Gläser wurden mit der gleichen

Menge einer Flüssigkeit gefüllt.

Die Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren bestätigten, dass

die Flüssigkeitsmenge in beiden Gläsern gleich sei.

Dann wurde der

Inhalt eines der Gläser in ein schmaleres Glas umgefüllt.

Nun wurden

die Kinder erneut befragt, in welchem der Gläser sich mehr Flüssigkeit befände. Die meisten Kinder

beachteten entweder den Aspekt Höhe, d.h. sie sagten, in dem schmaleren Glas mit dem höheren

Flüssigkeitsstand sei der Inhalt größer, oder sie beachteten nur den Aspekt Breite – dann wurde der

Inhalt des niedrigen, breiten Glases als größer angesehen. Nur sehr wenigen Kindern war es möglich,

beide Aspekte zu beachten und somit zur richtigen Lösung »gleich viel Flüssigkeit« zu kommen.

Bildhaftes Denken

Bildhaftes Denken ist nicht auf das Kindesalter

beschränkt, sondern tritt zuweilen auch bei Erwachsenen auf. Ein sehr hoher Anteil dieser Form des

Denkens ist aber ein weiteres Kennzeichen des präoperationalen Entwicklungsstadiums. Die Welt ist

für die Kinder noch nicht durch Symbole repräsentiert, sondern durch Bilder. Sichtbar wird dies,

wenn Kinder zählen sollen: Bildhaftes Denken ist nicht auf das Kindesalter

beschränkt, sondern tritt zuweilen auch bei Erwachsenen auf. Ein sehr hoher Anteil dieser Form des

Denkens ist aber ein weiteres Kennzeichen des präoperationalen Entwicklungsstadiums. Die Welt ist

für die Kinder noch nicht durch Symbole repräsentiert, sondern durch Bilder. Sichtbar wird dies,

wenn Kinder zählen sollen:

Ist die Zahl mit Gegenständen verbunden (z.B. Äpfeln oder den eigenen

Fingern), so beherrschen sie das Zählen besser als mit den (gedachten) abstrakten Zahlen. Noch

abstraktere Begriffe sind den Kindern nicht einmal vermittelbar.

Flexibilität des Denkens (Transferfähigkeit)

Das Denken der Kinder in diesem Stadium ist noch relativ wenig flexibel. Ein

Transfer von Wissen, das in einer Situation erworben wurde, auf eine neue Situation ist vielfach

nicht möglich. Dieser Transfer würde das Erkennen von abstrakten, informationsunabhängigen

Prinzipien voraussetzen.

Diese Unbeweglichkeit des Denkens gilt auch für sprachliche Informationen. Kinder merken sich zum

Beispiel Märchen oder Geschichten ganz genau. Ein Abweichen von einem einmal vorgegebenen Text wird

sofort korrigiert.

Im Alter von fünf Jahren beginnt der Übergang in das konkretoperatorische

Entwicklungsstadium. Die Kinder beginnen hier, die oben genannten Denkstrukturen zu überwinden.

Das Denken wird flexibler, es kann mehr als ein Aspekt einer Handlung beachtet werden, und es ist

den Kindern auch möglich, Dinge aus anderen Blickwinkeln als dem Eigenen zu betrachten. Das Denken

in Bildern bleibt aber teilweise noch bis in das Schulalter erhalten.

Für die Praxis der Sicherheitserziehung – insbesondere bei den jüngeren

Kindergartenkindern – ergeben sich aus den besonderen Denkstrukturen folgende Konsequenzen:

Die Kinder sind noch nicht fähig, den Standpunkt anderer Personen

einzunehmen. Das bedeutet, dass die Folgen eigener Handlungen für andere Personen nicht bedacht

werden können. So kann ein Kind zwar wissen, dass es auf einer Wasserlache auf glatten Fliesen

ausrutschen kann.

Dies bedeutet aber nicht, dass es auch die Gefahr für andere erkennt, wenn es

selbst Wasser verschüttet. Es muss daher immer damit gerechnet werden, dass Kinder trotz des

Wissens um Gefahren diese für andere nicht erkennen und beseitigen.

Die Kinder können nur jeweils einen Handlungsaspekt gleichzeitig erkennen.

Gerade Unfallabläufe bestehen aber aus einer Reihe von miteinander verknüpften Ursachen.

Versuche, diese komplexe Ursachenkonfiguration zu erklären, müssen scheitern. Es ist hingegen

sinnvoll, einen Gefahrenaspekt (vorzugsweise die einfachste und am besten darstellbare Gefahr)

herauszugreifen und zu erklären.

Eine differenziertere Darstellung ist erst bei älteren Kindern

zweckmäßig.

Das Denken der Kinder ist noch stark an Bilder gebunden.

Abstrakte Sachverhalte sind daher schlecht oder überhaupt nicht vermittelbar. Hinter vielen

Unfallgefahren stecken aber abstrakte Prinzipien, wie zum Beispiel Kräfte und Energien. Hier muss

man versuchen, Gefahren oder Unfallursachen herauszustellen, die bildhaft darstellbar sind, während

auf abstrakte Begriffe verzichtet werden sollte.

Das Denken der Kinder ist noch relativ unbeweglich. So bedeutet ein Erkennen von

Gefahren in einer bestimmten Situation (z. B. bei freihändigem Stehen auf der Rutschbahn die Gefahr

des Absturzes mit schweren Verletzungen) noch nicht, dass dies auch auf andere Situationen

übertragen wird (z. B. auf die gleiche Situation auf dem Kletterturm).

Gefahren müssen also für

jede einzelne Situation separat erklärt werden. Die Unbeweglichkeit des Denkens macht sich bei

Erklärungen oder Instruktionen bemerkbar. Oben wurde schon erwähnt, dass Kinder Märchen gerne stets

im gleichen Wortlaut hören wollen. Sie sind dadurch für die Kinder besser verständlich. Der gleiche

Mechanismus gilt auch für Hinweise auf Gefahren oder für Verhaltensinstruktionen, die man deshalb

unter Verwendung derselben Begriffe mehrfach wiederholen sollte.

Ein praktisches Beispiel

könnte folgendermaßen aussehen:

Kinder stecken oft unbekannte Dinge wie zum

Beispiel Beeren in den Mund oder trinken auch aus unbekannten Gefäßen (z.B. Spülmittelflaschen mit

Zitronen auf dem Etikett). Kinder stecken oft unbekannte Dinge wie zum

Beispiel Beeren in den Mund oder trinken auch aus unbekannten Gefäßen (z.B. Spülmittelflaschen mit

Zitronen auf dem Etikett).

Die Jüngsten können noch nicht erkennen, ob etwas genießbar ist oder

nicht. Sie sollen daher lernen, nichts zu essen oder zu trinken, das nicht von den Erzieherinnen

oder Eltern erlaubt wurde. Um die Gefahr zu erklären, sollen die obigen Folgerungen angewandt

werden:

Essen oder Trinken von unbekannten Dingen birgt eine Vielzahl von Gefahren in sich

(Vergiftungen, Verätzungen, mangelnde Hygiene etc.). Die für das Kind Bildhafteste ist wohl das

Bauchweh (hat jeder schon einmal gehabt). Ein zweiter, den Kindern bekannter Begriff ist die

Krankheit. Selbst jüngere Kindergartenkinder assoziieren mit dem Begriff »Krankheit« zum Beispiel

Bettruhe, Übelkeit oder Fieber, die sie für sich selbst vermeiden wollen. Diese beiden Begriffe

können für eine Warnung vor den Gefahren verwendet werden, die etwa lautet: »Wenn du diese Sachen

isst (oder trinkst), die du nicht von uns bekommen hast, kannst du Bauchschmerzen bekommen und

krank werden.« Diese Erklärung müsste dann in allen entsprechenden Situationen wiederholt werden.

* Das Werk Piagets ist über 50 Jahre alt. Inzwischen

wurde es in Detailfragen durch neuere Untersuchungen ergänzt oder relativiert, in der Regel aber

bestätigt. Da keine andere Forschungsarbeit eine auch nur annähernd so umfassende Beschreibung der

kindlichen kognitiven Entwicklung bietet, soll die Arbeit Piagets trotz ihres Alters hier als

Grundlage dienen.

04b. Gedächtnis

Die Kapazität des Gedächtnisses von Kindern im Kindergartenalter unterscheidet sich

nicht grundsätzlich von dem der Erwachsenen. So ist das Kurzzeitgedächtnis schon bei Kleinkindern

voll ausgebildet: Die Kapazität (die Anzahl von Informationen, die man gleichzeitig behalten kann)

beträgt in allen Altersgruppen ca. sieben Zeichen (z.B. eine Telefonnummer). Auch bei der Kapazität

des Langzeitgedächtnisses bestehen zwischen den Altersgruppen keine Unterschiede.

Trotzdem können sich jüngere Kinder viele Dinge schlechter merken als Erwachsene. Dies liegt

daran, dass die Kinder noch nicht fähig sind, die Informationen, die auf sie einströmen, so zu

gruppieren, dass größere Mengen davon im Gedächtnis gespeichert werden können.

Erwachsene fassen ähnliche

Informationen zu Gruppen zusammen oder denken sich abstrakte Prinzipien aus, um sich die zu

merkende Information später wieder erschließen zu können. Das nachfolgende Beispiel macht dies

deutlich:

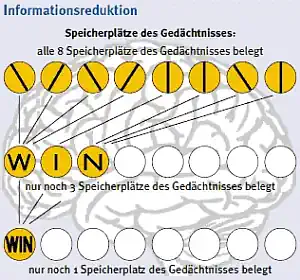

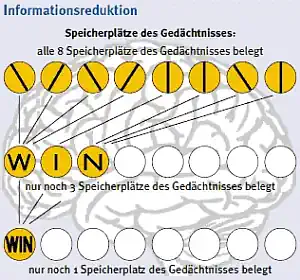

Die Strichfolge der folgenden Abbildung soll eingeprägt und behalten werden.

In der obersten Reihe kann man die Information ungruppiert sehen.

In der obersten Reihe kann man die Information ungruppiert sehen.

Die zu behaltende Strichfolge Erster Strich von oben links nach unten rechts, zweiter Strich

von unten links nach oben rechts etc. beansprucht viel Speicherkapazität.

Fasst man die Information aber nach einem Prinzip zusammen (z.B. zu abstrakten Zeichen), so werden

Kapazitäten frei: die Zusammenfassung zu Buchstaben in Zeile 2.

Die Möglichkeiten der Gruppierung können noch viel weiter geführt werden, wie die Zusammenfassung

zu Worten in Zeile 3 zeigt.

Die durch die gezeigte Reduktion frei werdenden Speicherplätze können zum Merken

anderer Informationen verwendet werden.

Kinder im Kindergartenalter verwenden ohne Anleitung nur die einfachsten

Gedächtnisstrategien, wie zum Beispiel das ständige Wiederholen der zu merkenden Information. Für

Erzieherinnen und Eltern besteht aber die Möglichkeit, die Kinder mit effektiveren

Gedächtnisstrategien vertraut zu machen, damit sich die Kinder wichtige Informationen besser merken

können oder damit ihr Gedächtnis allgemein verbessert wird:

Kinder merken sich Dinge besser, wenn sie wissen, dass sie etwas behalten sollen.

Kinder erinnern sich auch besser, wenn sie die Möglichkeit haben, die Dinge, die sie sich merken

sollen, zu betasten.

Auch wenn Kinder von sich aus keine Gruppierungen von Informationen vornehmen, können sie von

außen gegebene Oberbegriffe doch nutzen.

Kinder besitzen bereits die Fähigkeit, sich durch Wiederholen von Informationen diese besser

einzuprägen. Diese Fähigkeit wird allerdings nicht auf alle Informationen angewandt.

Kinder behalten Informationen besser, die in Spielhandlungen eingebaut sind. Diese

Tatsache soll durch ein kleines Experiment verdeutlicht werden:

Kinder merken sich Dinge besser, wenn sie wissen, dass sie etwas behalten sollen.

Kinder erinnern sich auch besser, wenn sie die Möglichkeit haben, die Dinge, die sie sich merken

sollen, zu betasten.

Auch wenn Kinder von sich aus keine Gruppierungen von Informationen vornehmen, können sie von

außen gegebene Oberbegriffe doch nutzen.

Kinder besitzen bereits die Fähigkeit, sich durch Wiederholen von Informationen diese besser

einzuprägen. Diese Fähigkeit wird allerdings nicht auf alle Informationen angewandt.

Kinder behalten Informationen besser, die in Spielhandlungen eingebaut sind. Diese

Tatsache soll durch ein kleines Experiment verdeutlicht werden:

Zwei Kindergruppen im Vorschulalter sollten sich eine Liste von Gegenständen merken.

Zwei Kindergruppen im Vorschulalter sollten sich eine Liste von Gegenständen merken.

Der ersten Gruppe wurde gesagt, dass sie sich die Gegenstände merken sollte.

Anschließend wurde die Liste verlesen. Nach einiger Zeit wurden die Kinder aufgefordert zu sagen,

was sie noch behalten haben.

Die Kinder der zweiten Gruppe sollten sich eine vergleichbare Liste

von Gegenständen (hier Lebensmittel) merken. Die Gedächtnisaufgabe war hier aber in ein Spiel

eingebettet. Die Gegenstände der Liste sollten in einem Kinderkaufladen eingekauft werden.

Die zweite Gruppe merkte sich über doppelt so viele Begriffe wie die erste Gruppe und wandte mehr

Gedächtnisstrategien an. Dieses Experiment wird als Beleg dafür angesehen, dass die Verwendung von

Gedächtnisstrategien davon abhängt, ob das Kind es auf Grund seines individuellen Zusammenhangs als

sinnvoll ansieht, sich so viele Informationen zu merken.

Für die Arbeit im

Kindergarten ergeben sich folgende Notwendigkeiten:

Wichtige Informationen (z.B. über akute Gefahren) müssen von der Erzieherin immer

wieder genannt werden (am besten im gleichen Wortlaut). Wichtig ist auch, dass die Kinder die

Informationen selbst wiederholen.

Bei der Einführung von großen Mengen neuer Begriffe sollte überlegt werden, nach

welchen Oberbegriffen diese geordnet werden könnten. Diese Oberbegriffe können die Kinder dann dazu

verwenden, um sich die neuen Begriffe besser einzuprägen.

Da der Hinweis, dass ein Begriff gemerkt werden soll, die

Behaltensleistung erhöht, ist es notwendig, bei wichtigen Informationen dies auch zu

sagen.

Wenn es sich bei den zu merkenden Begriffen um Gegenstände handelt, sollten diese

den Kindern gezeigt werden und ihnen die Gelegenheit gegeben werden, die Gegenstände zu

betasten.

Eine der besten Möglichkeiten, die Gedächtnisleistung zu erhöhen, ist die

Einbettung der zu merkenden Informationen in eine SPIELHANDLUNG. Diese Strategie lässt sich im

Kindergarten besonders gut durchführen. So können zum Beispiel Rollenspiele dazu verwendet werden,

das Verhalten in gefährlichen Situationen durchzuspielen und dabei bestimmte

Verhaltensanforderungen zu lernen und dauerhaft zu behalten.

Die obigen Möglichkeiten könnten zum Beispiel in folgender Situation angewandt

werden:

In Sandkästen (besonders von öffentlichen Spielplätzen) finden sich häufig scharfe

oder stechende Gegenstände, wie Glasscherben, Spritzen, Blechteile etc. Damit sich die Kinder diese

Gegenstände besser merken, ist die Einführung eines Oberbegriffs, z.B. »Sachen, an denen man sich

schneiden oder stechen kann«, sinnvoll. Mit Hilfe dieses Oberbegriffs kann dann

Vermeidungsverhalten gelernt werden.

Die Merkfähigkeit der Kinder, welche Dinge zu den schneidenden oder stechenden

Sachen gehören, kann zum Beispiel durch ein kleines Kreisspiel vertieft werden:

Die Patienten sitzen im Kreis (Wartezimmer), ein Kind in der Mitte ist der Doktor, der die Wunden

seiner Patienten (mit Binden aus dem Kinder-Arztkoffer) versorgen soll.

Die Patienten sitzen im Kreis (Wartezimmer), ein Kind in der Mitte ist der Doktor, der die Wunden

seiner Patienten (mit Binden aus dem Kinder-Arztkoffer) versorgen soll.

Jedes Kind bekommt vorher von der Erzieherin einen Gegenstand gesagt, an dem es sich geschnitten

haben soll (Glasscherbe, scharfes Messer, Aufreißlasche von Getränkedosen). Bei älteren Kindern

kann der Gegenstand mitgebracht werden und vorsichtig betastet werden.

Da bei solchen Spielen

Wiederholungen sinnvoll sind, wird das Spiel bald darauf nochmals gespielt. Nun geben die Kinder

die Gegenstände aber schon selbstständig an.

04c. Sprache

Grundlage jeder Erklärung und jeder sonstigen Weitergabe von komplexen Informationen

ist die Sprache.

Im Kindergartenalter ist die Fähigkeit, korrekt zu sprechen und Erwachsene zu verstehen, noch

nicht völlig vorhanden. Aus diesem Grund muss – gerade bei der Erklärung lebenswichtiger

Sachverhalte wie der Sicherheitserziehung – das kindliche Sprachverständnis berücksichtigt werden,

um Missverständnisse zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang sind primär zwei Phänomene zu beachten:

Kinder unter fünf Jahren verstehen Passivsätze anders als Erwachsene. Sie

folgen meistens noch eher der »Oberflächenstruktur« des Satzes; das im Satz erstgenannte Nomen wird

als Subjekt, das als letztes Genannte als Objekt verstanden. Hierdurch kann es zu einer

Umkehrung des Satzsinnes kommen!

Hierzu ein Beispiel: Hierzu ein Beispiel:

Hans wird von Fritz gehauen) wird von Kindergartenkindern verstanden als

Hans haut Fritz.

Nach der Oberflächenstruktur des Satzes steht das Nomen Hans als erstes und

wird damit zum Subjekt, während Fritz als letztes Nomen zum Objekt wird.

Nur wenn Kinder einen Sachverhalt genau wissen, werden auch Passivsätze richtig

verstanden.

Auch hierzu ein Beispiel:

Die Maus wird von der Katze gefressen lautet nach

der Oberflächenstruktur

Die Maus frisst die Katze.

Da aber die Kinder wissen, dass Katzen Mäuse fressen und nicht umgekehrt, verstehen sie

Die Katze frisst die Maus.

Erklärungen von Gefahren bauen nur selten auf bereits vorhandenem Wissen der Kinder auf. Aus

diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass die Kinder bei vielen Passivsätzen einen falschen Sinn

verstehen.

Wie bereits im Kapitel

Denken⮥ beschrieben, ist das Denken

der Kinder im Kindergartenalter noch sehr stark an Bilder gebunden. Daher verwundert es nicht, dass

die Kinder noch keine sprachlichen Metaphern (bildhafte Ausdrücke) verstehen können. Bei diesen

steckt hinter dem Wort selbst noch eine weitere Bedeutung – quasi auf höherer Ebene.

Auch hierzu ein Beispiel: Auch hierzu ein Beispiel:

Der Rost hat den Pfosten der Schaukel zerfressen ist für die Kinder

unglaubwürdig, da nach ihrem (bildhaften) Denken zum Zerfressen ZÄHNE notwendig sind, die der Rost

eben nicht hat.

Neben dem vorher beschriebenen Verständnis der Sprache selbst ist für jede Art

Erziehung auch die Funktion der Sprache bei der Handlungsregulierung wichtig. Darunter

versteht man die Fähigkeit, sich bei gestellten Aufgaben die Instruktion selbst geben zu können.

Diese Fähigkeit ist bei drei- bis vierjährigen Kindern noch nicht vorhanden. Sprache dient bei

diesen Kindern nur als Impuls – die Handlung erfolgt unabhängig vom Inhalt der Sprache.

Dazu ein Beispiel:

In einem Versuch sollten Kinder verschiedener

Altersgruppen auf ein Lichtsignal hin einen Gummiball drücken. Ein rotes Licht bedeutete »drücken«,

ein Grünes hingegen »nicht drücken«. Dabei sollte jeweils gesagt werden, was zu tun sei. Kinder im

Alter von drei und vier Jahren waren durchaus fähig, sich richtig zu instruieren (bei rotem Licht

sagten sie »drücken«, bei grünem Licht »nicht drücken«). Bei dieser Altersgruppe war aber die

sprachliche Instruktion nicht handlungsregulierend: auch wenn sie »nicht drücken« sagten, drückten

sie den Ball. Die Sprache war hier nur Impuls zu einer Handlung – unabhängig vom Sprachinhalt.

Erst Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren verwendeten auch den Sprachinhalt: wenn sie sagten

»nicht drücken«, drückten sie nicht.

Für die pädagogische Arbeit ist im Zusammenhang mit der kindlichen

Sprachentwicklung Folgendes zu beachten:

Bei allen Erklärungen, die für das Kind von Wichtigkeit sind, sollte man

versuchen, auf Passivsätze zu verzichten. Es besteht die Gefahr, dass die Kinder bei diesen einen

entgegengesetzten Sinn verstehen.

Metaphern sind für Kinder im Kindergartenalter ebenfalls noch unverständlich. Man

sollte sie vermeiden.

Bei jüngeren Kindern muss damit gerechnet werden, dass sie – obwohl sie den

Inhalt von Instruktionen bereits verstehen – diese lediglich als Impuls für Handlungen sehen, die

der Instruktion nicht unbedingt entsprechen.

Diese Besonderheit lässt sich nur durch erhöhte

Aufsicht der Erzieherinnen ausgleichen.

Ein Anwendungsbeispiel wäre

zum Beispiel folgende Situation:

Kinder erforschen gerne mit Hilfe von Nägeln u.ä. Ritzen, Höhlungen oder Löcher.

Eine Gefahr ist dabei, dass sie Gegenstände in nicht kindergesicherte Steckdosen stecken. Um die

Kinder auf die Gefährlichkeit solcher Handlungen hinzuweisen, wird zum Beispiel häufig gesagt, die

Kinder sollten damit aufhören, sie würden sonst vom Schlag getroffen. In einer solchen – nicht

seltenen – Warnung steckt sowohl eine Passivkonstruktion als auch eine Metapher (vom Schlag

getroffen werden). Besser ist hier zum Beispiel die Erklärung: »Hör auf, Sachen in die

Dose zu stecken, da kannst du dir so wehtun, dass du daran sterben kannst.« Optimal wäre

allerdings die Erhöhung der technischen Sicherheit durch Anschaffung von Kindersicherungen.

04d. Beurteilungsvermögen

Die Fähigkeit, etwas als »richtig« oder »falsch«, als »gut« oder »schlecht« beurteilen

zu können, ist für das sicherheitsbewusste Verhalten von großer Bedeutung – insbesondere dann, wenn

das Verhalten der Kinder von anderen (z.B. älteren Kindern) beeinflusst wird. Ob deren Handeln

imitiert wird, hängt nicht zuletzt davon ab, ob es in Übereinstimmung mit den eigenen moralischen

Werten der Kinder steht.

Eine entwicklungsbedingte Eigenart der Kinder ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig:

Im Abschnitt Denken⮥ wurde bereits die

mangelnde Fähigkeit der Kinder zwischen drei und sechs Jahren beschrieben, mehr als einen Aspekt

einer Situation zu berücksichtigen. Dies gilt auch für moralische Urteile.

Kinder im Alter bis zu fünf Jahren können eine Handlung moralisch nur entweder

anhand der Intention oder des Handlungsausgangs bewerten. Meistens wählen sie den (konkret

fassbareren) Handlungsausgang. Hierzu ein Beispiel von Piaget:

Einer Kindergruppe (Alter drei bis vier Jahre)

wurden zwei Geschichten erzählt. Anschließend bat man sie zu beurteilen, welche der Hauptfiguren

moralisch negativer zu beurteilen sei.

In der ersten Geschichte sieht ein Junge die

Mutter spülen und möchte ihr helfen. Dabei zerbrechen ihm versehentlich zehn Tassen. Der Junge in

der zweiten Geschichte wird von seiner Mutter gebeten, ihr zu helfen. Er hat aber keine Lust und

zerbricht aus Wut eine Tasse. In der ersten Geschichte sieht ein Junge die

Mutter spülen und möchte ihr helfen. Dabei zerbrechen ihm versehentlich zehn Tassen. Der Junge in

der zweiten Geschichte wird von seiner Mutter gebeten, ihr zu helfen. Er hat aber keine Lust und

zerbricht aus Wut eine Tasse.

Die meisten der befragten Kinder bewerteten

ausschließlich den Handlungsausgang (hier den größeren Schaden), der erste Junge wurde daher

negativer beurteilt als der Zweite.

Im Zusammenhang mit dem Handlungsausgang ist noch eine andere Beobachtung wichtig:

Kinder erleben einen Unfall erst als »wirklichen« Unfall, wenn er sichtbare Folgen wie Verletzungen

hat. Je stärker Folgen für das Kind sichtbar und erkennbar sind, desto eher wird es einen Unfall

als solchen ernst nehmen. Ein »Beinahe-Unfall« wird also nicht als richtiger Unfall gewertet.

Aus den oben beschriebenen Eigenarten der Kinder kann für die praktische Arbeit

gefolgert werden:

Wenn der Handlungsausgang bei der Beurteilung von Unfällen für die Kinder eine so

große Rolle spielt, so sollte er zum Beispiel bei der Besprechung eines aktuellen Unfalls deutlich

herausgestellt werden. Es sollte dabei vermieden werden, die Kinder mit einer allzu deutlichen

Unfalldarstellung zu erschrecken; als mögliche Strategien bieten sich aber Hinweise auf

Unfallfolgen wie Schmerzen, Arzt- oder Krankenhausbehandlungen sowie Unfallschilderungen durch den

Verunfallten selbst an. Auch bei Erklärungen von Gefahren allgemein kann auf vorangegangene Unfälle

und ihre Folgen eingegangen werden: »Mit nassen Gummistiefeln ist es sehr gefährlich,

auf das Klettergerüst zu steigen. Da kann man von den Stangen abrutschen und runterfallen, so wie

damals der Markus – der hat sich sogar ein Bein gebrochen und durfte lange nicht in den

Kindergarten.«

04e. Wahrnehmung

Die Wahrnehmung ist ein wichtiger Aspekt jeder menschlichen Entwicklung. Von

ihrer Qualität hängen Lernprozesse ebenso ab wie das Verhalten – insbesondere in neuen oder

komplexen Situationen.

In den ersten drei Lebensjahren entwickeln sich die Wahrnehmungsleistungen

sprunghaft. Sie unterscheiden sich aber immer noch in wichtigen Fähigkeiten von denen Erwachsener.

Diese Fähigkeiten sowie ihre Bedeutung für das Verhalten der Kinder in kritischen Situationen sind

Thema dieses Abschnitts:

Der Schwerpunkt der visuellen Wahrnehmung von Kindern zwischen drei und

sechs Jahren liegt im Nahbereich. Zwar können sie auch weiter entfernte Objekte mit Blicken

verfolgen, sie zeigen diese Fähigkeit aber relativ selten, da ihre Aufmerksamkeit sich primär auf

den Nahbereich bezieht.

Das Blickfeld der Kinder ist kleiner

als das Erwachsener, ihre Blickposition auf Grund ihrer Größe niedriger. Bei den Drei- und

Vierjährigen ist auch die Tiefenwahrnehmung (die Fähigkeit, die Distanz zu entfernten

Objekten abzuschätzen) noch wenig entwickelt.

Um ein klares, eindeutiges Bild von der Umwelt zu erhalten, werden beim Erwachsenen einzelne

Wahrnehmungseindrücke im Gehirn nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten zu einem Gesamtbild

zusammengesetzt. Kinder im Kindergartenalter sind dazu noch nicht fähig. Sie sehen nur – möglichst

auffällige – einzelne Aspekte einer Situation, nicht das Gesamtbild. Dies wurde auch durch die

Beobachtung von Augenbewegungen bestätigt: Während Erwachsene ein Bild systematisch erkunden,

bleiben die Augenbewegungen der Kinder unsystematisch, schweifen oft ziellos umher und verharren

dann lange auf auffälligen, aber unwichtigen Details. Die Geschwindigkeit des »Abtastens« mit den

Augen ist zudem langsamer als bei Erwachsenen.

Die starke Fixierung

auf Details bei gleichzeitiger Vernachlässigung des Gesamtbilds führt unter anderem dazu, dass

teilweise verdeckte oder unvollständige Gegenstände nur schwer erkannt werden.

Die gerade genannten Besonderheiten in der Wahrnehmung sind vor allem

beim Spielen mit vielen Kindern sowie für das Verhalten im Straßenverkehr bedeutsam. So wird zur

Einschätzung von Situationen (z.B. bei Laufspielen oder beim Rad- und Rollerfahren) die Fähigkeit

benötigt, schnell die Position, Richtung und Geschwindigkeit aller Spielteilnehmer zu erkennen.

Ähnliches gilt für Situationen im Straßenverkehr. Dort – insbesondere von der Blickposition der

Kinder aus – verdecken sich viele Verkehrsteilnehmer gegenseitig. Dies kann ebenfalls zum

»Übersehen« wichtiger Details führen. Durch das engere Gesichtsfeld und die Bevorzugung des Sehens

im Nahbereich ist zudem der notwendige Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern erschwert.

Kinder im Kindergartenalter haben eine andere Betrachtungsweise von Bildmaterial als Erwachsene.

Dies soll anhand zweier kleiner Versuche näher erläutert werden:

Im ersten Versuch wurden Kindern zwischen fünf und zehn Jahren und

Erwachsenen verschiedene Fotos von ihnen bekannten Gegenständen gezeigt. Sie sollten jeweils das

Foto auswählen, das die Gegenstände am besten repräsentiert. Ältere Kinder und Erwachsene wählten

meist Totalansichten der Gegenstände. Fünf- und Sechsjährige suchten dagegen Aufnahmen ihrer

Meinung nach charakteristischer Details aus (z.B. einzelne gemalte Blümchen aus dem Muster einer

Tasse an Stelle der gesamten Tasse).

In einem zweiten Versuch zeigte

man Kindern Fotos von ihnen bekannten Gegenständen in verschiedenen Schärfen. Die Kinder sollten

sagen, welcher Gegenstand abgebildet sei. Jüngere Kinder konnten bei unscharfer Darbietung die

Gegenstände nicht oder nur schwer erkennen, während dies älteren keine Probleme bereitete. Wurden

Gegenstände aus Positionen fotografiert, die für die Kinder ungewohnt waren, so wurden sie von den

jüngeren Kindern nicht erkannt.

Bildmaterialien sind bei allen Erklärungen

(u.a. auch von Gefahren) sehr populär. Es ist aber sehr fraglich, ob gerade jüngere

Kindergartenkinder von solchen Materialien profitieren. Besser ist es, wenn der Gegenstand, der

vorgestellt werden soll, in natura dargeboten wird: Durch die Möglichkeit des Betastens steigt die

Wahrscheinlichkeit eines späteren Wiedererkennens stark an. Bildmaterialien sind bei allen Erklärungen

(u.a. auch von Gefahren) sehr populär. Es ist aber sehr fraglich, ob gerade jüngere

Kindergartenkinder von solchen Materialien profitieren. Besser ist es, wenn der Gegenstand, der

vorgestellt werden soll, in natura dargeboten wird: Durch die Möglichkeit des Betastens steigt die

Wahrscheinlichkeit eines späteren Wiedererkennens stark an.

Im Gegensatz zu vielen früheren Untersuchungen geht man heute davon aus, dass selbst Kinder im

Kindergartenalter eine Vorstellung von Geschwindigkeit besitzen. Dies gilt aber nur für lineare,

gleichförmige Geschwindigkeiten. Bestätigt wurde hingegen auch in neueren Untersuchungen, dass die

Kinder Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge noch nicht adäquat erfassen können.

In einer anderen Untersuchungsreihe wurde

die Bewegungswahrnehmung untersucht. Den Kindern wurde ein Tennisball im Flug gezeigt. Sie

sollten angeben, wo dieser im Feld aufkommen würde. Jüngere Kinder verschätzten sich dabei stark.

Es zeigte sich aber, dass die Fähigkeit, Bewegungen richtig wahrzunehmen, übungsabhängig ist.

Die richtige Wahrnehmung von Bewegungen ist für viele Lebensbereiche der

Kinder wichtig: Beim Spiel wird diese Fähigkeit, zum Beispiel zur Vermeidung von Zusammenstößen

oder zum rechtzeitigen Ausweichen vor Wurfgeschossen, benötigt. Auch im Straßenverkehr kommen sehr

häufig nichtlineare Bewegungen vor: So müssen Kinder vor der Überquerung des Zebrastreifens

einschätzen, ob ein Fahrzeug abbremst oder nicht.

Für die Praxis in Kindergarten und Elternhaus ergibt sich aus der spezifischen

Wahrnehmung der Kinder zwischen drei und sechs Jahren Folgendes:

Erklärungen mit Unterstützung durch Bildmaterial sind immer besser als rein

verbale Erklärungen. Es muss aber darauf geachtet werden, dass Kinder eine andere Betrachtungsweise

von Bildern haben. So ist es zum Beispiel sinnvoll, die Kinder auf charakteristische Details

aufmerksam zu machen. Bilder, die Gegenstände aus ungewohnten Perspektiven zeigen, sollten bei den

jüngeren Kindern ebenso wenig eingesetzt werden wie schematische Zeichnungen.

Da die Wahrnehmung von Bewegungen übungsabhängig ist, kann diese – für

Kindergarten, Freizeit und Straßenverkehr wichtige – Fähigkeit durch Bewegungsspiele gefördert

werden.

Siehe Abschnitt 3c⮥

04f. Imitationslernen und Verhaltensgewohnheiten

Die Einschätzung einer Situation hängt entscheidend vom Wissen über

Handlungsmöglichkeiten, aber auch über Gefahren und Risiken dieser Situation ab. Dieses Wissen wird

über Lernprozesse vermittelt. Richtiges Lernen von wichtigen Informationen stellt daher ein Element

jeder Sicherheitserziehung dar.

Je nach Alter werden verschiedene Lernarten eingesetzt. Im Kindergartenalter dominiert das

Imitationslernen und das Lernen durch Verstärkung, das für die Bildung von sicheren und unsicheren

Verhaltensgewohnheiten verantwortlich ist. Die beste Lernart, das Lernen durch Einsicht (Transfer

von Wissen auf neue Situationen), verlangt eine größere Flexibilität des Denkens, findet sich daher

in der Regel erst bei älteren Kindern. Aus diesem Grund sollen hier nur die beiden ersten

Lernformen näher beleuchtet werden.

Bei der ersten, für Kinder im Kindergartenalter wichtigen Lernform handelt es sich um das

Imitationslernen (Lernen am Modell). Bei diesem Lernen wird vom Kind das Verhalten einer

anderen Person (Modell) zunächst beobachtet und sich eingeprägt. In einer vergleichbaren Situation

reproduziert dann das Kind das beobachtete Verhalten.

Beispiel für Imitationslernen

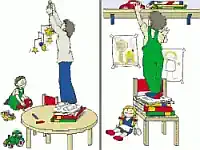

Im abgebildeten Beispiel beachtet die

Erzieherin nicht, dass das spielende Kind sie beobachtet, als sie für die Befestigung eines Mobiles

nicht die Leiter benutzt, sondern sich auf eine unsichere Unterlage stellt. Das Kind hat diese

Möglichkeit nun registriert. Im abgebildeten Beispiel beachtet die

Erzieherin nicht, dass das spielende Kind sie beobachtet, als sie für die Befestigung eines Mobiles

nicht die Leiter benutzt, sondern sich auf eine unsichere Unterlage stellt. Das Kind hat diese

Möglichkeit nun registriert.

Einige Tage später hat es ebenfalls

Probleme, einen Gegenstand außerhalb seiner Reichweite zu ergreifen. Hier setzt dann der

Imitationsprozess ein: Es wird ebenfalls eine unsichere Unterlage gewählt.

Die Übernahme von Verhalten durch Imitation hängt von mehreren Faktoren ab:

Modelle, die für den Beobachter einen hohen Status besitzen, werden stärker nachgeahmt als

Modelle mit niedrigerem Status.

Dies gilt insbesondere, wenn der Beobachter eine positive emotionale Beziehung zu dem Modell hat.

Für Kindergartenkinder sind beide Bedingungen (emotionale Beziehung und höherer Status) bei den

Eltern und älteren Geschwistern, aber auch bei den Erzieherinnen der Kindergartengruppe erfüllt.

Andere starke Modelle sind ältere Freunde (z.B. Hortkinder).

Weitere Faktoren, die Imitationsprozesse fördern, sind Alter und Fähigkeiten des beobachteten

Modells sowie Ängstlichkeit oder Abhängigkeit des Beobachters.

Für die praktische

Sicherheitsförderung im Kindergarten ergeben sich als Konsequenzen:

Die Personen, die am stärksten imitiert werden, sollten sich (zumindest) im

Beisein der Kinder sicherheitsbewusst verhalten. Für die Beschäftigten der Kindergärten ist dies

mit einiger Übung und entsprechender Ausstattung der Einrichtung leistbar, zum Beispiel beim

Hochsteigen die Leiter zu benutzen.

Schwieriger ist es schon, ältere Kinder (z.B. aus dem im gleichen Gebäude

untergebrachten Hort) entsprechend zu beeinflussen.

Die wichtigsten »Modelle« sind die Eltern. Gerade bei diesen ist es unerlässlich,

dass auch Eile und der tägliche Stress nicht dazu führen, im Beisein der Kinder riskante Dinge zu

tun (z.B. in Strümpfen auf glatten Fliesen laufen, Messer ablecken). Mit derartigem Verhalten

(selbst wenn es nur selten vorkommt) können die Bemühungen der Beschäftigten der Kindergärten,

sicheres Verhalten der Kinderzu fördern, in Frage gestellt werden.

Aus diesem Grund ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und

Elternhaus unerlässlich. Neben den Gesprächen beim Bringen und Abholen der Kinder bieten sich

hierfür vor allem Elternabende an. Bei deren Organisation und Durchführung sollten folgende Punkte

beachtet werden:

- Bei der Terminplanung müssen eventuelle parallele Veranstaltungen (auch beliebte

Fernsehserien oder Sportübertragungen) berücksichtigt werden:

- Wichtig ist die Offenlegung des pädagogischen Konzeptes der Kita zur Sicherheitsförderung

und zur Verkehrserziehung. Nur so ist eine wirksame Zusammenarbeit mit den Eltern möglich.

- Die Eltern sollten regelmäßig über das Unfallgeschehen im Kindergarten informiert werden. In

vielen Fällen konnten durch Elterninitiativen (Selbsthilfe, Spenden) kleinere bauliche Mängel

beseitigt werden.

- Die Einladung eines »Spezialisten«, wie zum Beispiel eines Mitarbeiters oder einer

Mitarbeiterin der Präventionsabteilung des zuständigen Unfallversicherungsträgers oder der

Abteilung Verkehrserziehung der Polizei, ist bei den Themen der Sicherheitsförderung und der

Verkehrserziehung zu empfehlen.

- Filme ermöglichen einen guten Einstieg in ein Thema wie die Sicherheitsförderung. Sie können

entweder beim zuständigen Unfallversicherungsträger oder bei der Landesfilmstelle entliehen

werden.

Ein einmal gezeigtes imitiertes unsicheres Verhalten der Kinder birgt zwar Gefahren,

geht aber in den meisten Fällen gut aus.

Problematisch wird es jedoch, wenn sich aus dem

einmaligen unsicheren Handeln eine unsichere Verhaltensgewohnheit entwickelt.

Der größte Teil menschlichen Verhaltens läuft gewohnheitsmäßig ab. Hier wird nicht mehr über

jeden neuen Handgriff nachgedacht (und dabei auch die Risiken abgewogen); vielmehr ist ein

bestimmtes Handlungsmuster »in Fleisch und Blut übergegangen«. Verhaltensgewohnheiten treten häufig

auf und laufen unbewusst ab. Daher stellt ihre Beeinflussung einen Schwerpunkt jeder

Sicherheitserziehung dar. Da viele Verhaltensgewohnheiten schon im Kindergartenalter erworben

werden, wollen wir nachfolgend den Mechanismus des Erwerbs näher behandeln.

Grundlage jeder Verhaltensgewohnheit ist ein einmal gezeigtes, bewusstes Handeln.

Die Konsequenz dieses Handelns entscheidet dann darüber, ob es wieder aufgegeben oder wiederholt

wird. Bringt das Verhalten dem Handelnden oder einem beobachteten Modell wiederholt Erfolg

(positive Verstärkung), ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es gewohnheitsmäßig gezeigt wird.

Dies soll anhand eines Beispiels demonstriert werden:

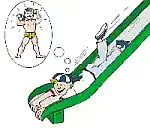

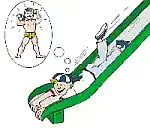

Das abgebildete Kind weiß aus dem Kindergarten,

dass es die Rutschbahn nur sitzend hinabrutschen soll. Das abgebildete Kind weiß aus dem Kindergarten,

dass es die Rutschbahn nur sitzend hinabrutschen soll.

Beim Spielen nachmittags auf einem öffentlichen Spielplatz rutschen ältere Kinder auf dem Bauch

liegend hinab. Sie erzählen dem Kind, wie aufregend dies sei und verspotten es, als es nicht so

rutschen will.

Die sichere Art zu rutschen ist hier also mit Nachteilen verbunden.

Das Kind versucht daraufhin einmal probeweise

das Rutschen auf dem Bauch. Es erleidet keinen Unfall, sondern landet weich im Sand. Das Rutschen

sorgt für etwas »Nervenkitzel«; zudem fühlt es sich mutig und anderen Kindern, die nicht so

rutschen wollen, überlegen. Das Kind versucht daraufhin einmal probeweise

das Rutschen auf dem Bauch. Es erleidet keinen Unfall, sondern landet weich im Sand. Das Rutschen

sorgt für etwas »Nervenkitzel«; zudem fühlt es sich mutig und anderen Kindern, die nicht so

rutschen wollen, überlegen.

Ein unsicheres Verhalten hatte hier Erfolg.

Der Erfolg führt dazu, dass das unsichere

Verhalten »auf dem Bauch die Rutschbahn hinabzurutschen« häufiger gezeigt wird – sich unter

Umständen sogar zu einer Gewohnheit entwickelt. Der Erfolg führt dazu, dass das unsichere

Verhalten »auf dem Bauch die Rutschbahn hinabzurutschen« häufiger gezeigt wird – sich unter

Umständen sogar zu einer Gewohnheit entwickelt.

Erleidet das Kind hingegen einen Unfall oder hat

das unsichere Verhalten sonst negative Folgen, wird das Rutschen auf dem Bauch eventuell wieder

aufgegeben. Unfälle sind aber so selten, dass häufig die unsichere Gewohnheit beibehalten wird.

Der Erwerb von Verhaltensgewohnheiten über

Lernprozesse kann aber auch zu sicheren Verhaltensgewohnheiten führen.

Grundlage hierfür ist

eine höhere Attraktivität des sicheren gegenüber dem unsicheren Verhalten.

Die oben gezeigten Mechanismen kann man für die Sicherheitserziehung nutzen:

Spontan auftretendes sicheres Verhalten der Kinder muss immer unterstützt werden

(etwa durch Lob und Anerkennung oder auch durch materielle Anreize). Spielen Kinder ein sicheres

Spiel gern, kann man es häufiger anbieten.

Unsicheres Verhalten – auch einzelner Kinder – darf nicht ignoriert werden.

Hier empfiehlt sich der Hinweis auf frühere Unfälle im Kindergarten, die ein solches Verhalten als

Ursache hatten. Bei riskanten, aber beliebten Spielen kann versucht werden, die Risiken zu

minimieren, die Spielidee jedoch beizubehalten. Hierzu ein Beispiel:

Häufig fahren die Kinder auf dem Hof mit Rollern, Rädern und Dreirädern frei

umher. Dadurch kommt es immer wieder zu Zusammenstößen. Dieses Spiel kann durch das Aufmalen eines

Parcours auf dem Boden »entschärft« werden. Zusätzlich kann die Regel eingeführt werden, dass

Kinder, die die »Straßen« verlassen und über »Häuser« fahren, ihr Fahrzeug an ein anderes Kind

abgeben müssen. Ein solcher Parcours eignet sich auch als Grundlage für Verkehrs-Rollenspiele.

Kinder sollten auf keinen Fall von jeder – auch noch so geringen – Gefahr fern

gehalten werden (»in Watte packen«).

Vielmehr sollen sie im Schutz der Erwachsenen lernen, mit

den alltäglichen Gefahren umzugehen. Das Lernen des Umgangs mit den Gefahren kann zwar zu

Misserfolgen führen. Gerade aber diese Misserfolge können das Verhalten des Kindes in einer Weise

beeinflussen, dass sich sichere Verhaltensgewohnheiten entwickeln. Dadurch können oft spätere

schwerwiegende Unfälle vermieden werden. Ein solches »Heranführen« ist selbstverständlich

nur bei solchen Gefahren möglich, die zu keinen ernsten Schäden führen können.

Dies ist beispielsweise beim Erwerb von Geschicklichkeit beim Klettern möglich.

Die ungefährlichste Art zu klettern ist die auf

dem Spielplatz auf niedrigen Klettergeräten, die über Fallschutzplatten montiert sind. Stürze sind

hier möglich, bleiben aber ohne ernste Folgen und zeigen dem Kind seine Fehler beim Klettern auf.

Haben die Kinder eine gewisse Geschicklichkeit erworben, kann auch einmal eine schwierigere (oft

äußerst attraktive) Aufgabe in Angriff genommen werden, zum Beispiel das Erklettern eines niedrigen

Obstbaums, der von Wiesen- oder Humusboden umgeben ist. Sind die Kinder motorisch geschickt, und

ist eine Erzieherin oder ein Elternteil in der Nähe, die im Falle von Angst eingreifen können, so

bleibt auch hier das Risiko kalkulierbar. Die ungefährlichste Art zu klettern ist die auf

dem Spielplatz auf niedrigen Klettergeräten, die über Fallschutzplatten montiert sind. Stürze sind

hier möglich, bleiben aber ohne ernste Folgen und zeigen dem Kind seine Fehler beim Klettern auf.

Haben die Kinder eine gewisse Geschicklichkeit erworben, kann auch einmal eine schwierigere (oft

äußerst attraktive) Aufgabe in Angriff genommen werden, zum Beispiel das Erklettern eines niedrigen

Obstbaums, der von Wiesen- oder Humusboden umgeben ist. Sind die Kinder motorisch geschickt, und

ist eine Erzieherin oder ein Elternteil in der Nähe, die im Falle von Angst eingreifen können, so

bleibt auch hier das Risiko kalkulierbar.

04g. Verhaltenssteuerung und Aufmerksamkeit

Die Verhaltenssteuerung der Kinder im Kindergartenalter unterscheidet sich sehr

stark von der der meisten Erwachsenen. Gerade in diesem Alter orientiert sich Verhalten noch vor

allem am Lustprinzip. Die Fähigkeit, Bedürfnisse (etwa zur Erlangung späterer, höherwertiger

Ziele) aufzuschieben, ist nicht vorhanden; sie müssen sofort befriedigt werden.

Es wird direkt auf die Umwelt reagiert. Dabei ist etwa das Wissen über Gefahren, die mit dem

eigenen Tun verbunden sind, nicht handlungsregulierend. Die Risiken werden während der Handlung

nicht bedacht, obwohl sie später benannt werden können.

Diese Art der Verhaltenssteuerung wird auch bei Streitigkeiten in den Kindergruppen

deutlich: Es besteht die Tendenz, erlittenes Unrecht sofort zu vergelten, ohne nach anderen

Konfliktlösungen zu suchen und ohne die Folgen für sich selbst zu bedenken. Gleiches gilt im

Übrigen beim Beistand für bedrängte Freunde.

Diese kindlichen Verhaltensstrukturen können von den Betreuern kaum beeinflusst werden, sie

brechen selbst bei sonst relativ rational bestimmtem Handeln immer wieder durch. Daraus leitet sich

für Betreiber und Mitarbeiter von Kindergärten sowie für Eltern die Verpflichtung ab, Gegenstände,

die zu Unfällen mit schweren Folgen führen könnten, von den Kindern fern zu halten.

Kinder sind mit etwa drei Jahren fähig,

Wettbewerbssituationen zu begreifen. Sie sind aber noch nicht in der Lage, Misserfolge in

derartigen Situationen adäquat zu ertragen. Ihre Frustrationstoleranz ist sehr gering, das

Selbstwertgefühl wird stark gemindert. Als Folge solcher Misserfolge brechen sie dann das begonnene

Spiel ab und gehen ihm in Zukunft möglichst aus dem Weg. Erst ab etwa fünf Jahren können sie mit

frustrierenden Situationen besser umgehen. Sie »flüchten« dann nicht mehr aus dem Spiel, sondern

versuchen, ihre Niederlage durch vermehrte Anstrengungen wettzumachen.

Für den Einsatz von Spielen, die Maßnahmen zur Sicherheitserziehung unterstützen können,

bedeutet das, dass man Spiele frühestens ab fünf Jahren in ihren Wettbewerbsvarianten

anbieten sollte. Im anderen Fall besteht die Gefahr, dass gerade die schwächeren und

jüngeren Kinder von den Spielen nicht profitieren können.

Die Aufmerksamkeit der Kinder zwischen drei und sechs Jahren hat ähnliche Strukturen wie

das Denken: Ein Aspekt einer Situation wird beachtet, alle anderen werden ignoriert. Dabei kann der

Schwerpunkt der Aufmerksamkeit äußerst schnell wechseln: Alles Neue und Auffallende zieht das Kind

an. Wenn ein Gegenstand in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist, wird die umgebende Situation

(mit all ihren Gefahren) nicht mehr beachtet. Bestes Beispiel ist der Ball, der aus dem Spielfeld

rollt und geholt werden muss. Die Aufmerksamkeit ist auf diesen und nicht auf die Umgebung (z.B.

schaukelndes Kind im Laufbereich, Straßenverkehr) gerichtet.

Für die Praxis in Kindergarten und Elternhaus ergibt sich aus der besonderen

Struktur der kindlichen Aufmerksamkeit:

Da Kinder ihre Aufmerksamkeit auf Neues, Auffallendes richten, sollten viele

neue, attraktive, sichere Spiele angeboten werden – attraktiver als bekannte, riskante Spiele.

Da die Aufmerksamkeit nicht teilbar ist, ist es wenig sinnvoll, während eines

laufenden Spiels Erklärungen über Gefahren zu geben. Die Aufmerksamkeit der Kinder ist in der Regel

auf das Spiel gerichtet. Besser sind Erläuterungen in Spielpausen bzw. vor oder nach dem

Spiel.

Ältere Kindergartenkinder sind (ähnlich wie bei der Denkentwicklung) fähig,

ihre Aufmerksamkeit auf mehr als einen Aspekt zu richten und somit Mehrfachhandlungen auszuführen.

Diese Entwicklung kann durch Spiele gefördert werden.

Hierzu als Beispiel eine Abwandlung

des Spiels Hexenmeister⮥:

Die Kinder laufen frei umher. Ein Kind ist der Hexenmeister.

Sagt es einen Zauberspruch, wird jedes Kind in das Tier verwandelt, das es sein will, und bewegt

sich entsprechend.

Wenn der Hexenmeister hingegen mit seinem Zauberbesen auf den Boden klopft,

stehen alle Kinder still und machen nur das Geräusch des gewählten Tieres nach. Klopft der

Hexenmeister aber mit dem Besen und sagt zusätzlich einen Zauberspruch, so müssen die Kinder

Bewegung und Geräusch der Tiere nachmachen. Die Signale wechseln sich dabei in freier Reihenfolge

ab. Nach fünf Zauberaktionen wird ein anderes Kind zum Hexenmeister und kann verzaubern – eventuell

in andere Tiere oder Gegenstände.

04h. Gefahrenbewusstsein

Eine Strategie der Sicherheitserziehung ist die Vermittlung von Wissen über

die Gefahren inner- und außerhalb des Kindergartens. Wichtig sind in diesem Zusammenhang vor allem

drei Fragen:

Welche Informationen über Gefahren besitzt ein Kind im Kindergartenalter im Normalfall?

Woher erhält es diese Informationen?

Wie wirkt sich Gefahrenwissen auf das konkrete Verhalten aus?

Zu diesen Fragen ist zu bemerken:

Gefahren können nur dann erkannt werden, wenn sie einen konkreten Bezug zum Kind

haben (z.B. ein [mit]erlebter Unfall). Noch nicht eingetretene Gefahren müssen sich zumindest auf

Situationen beziehen, die die Kinder gut kennen. Neue, nur abstrakt vorstellbare Gefahren können

Kinder nur sehr unzulänglich erkennen.

Wenn ein Kind an einem Unfall beteiligt war, beginnt es, die Gefahren zu erkennen,

die den Unfall bedingten. Durch den Unfall rücken die Gefahren, die dem Kind eventuell latent

bekannt waren, in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit. Der Unfall wird zum Anlass genommen, von sich

aus über die Gefahren nachzudenken.

Kinder, die unmittelbar an einem Unfall beteiligt waren, haben meist eine gute

Gefahrenkenntnis. Dies gilt vor allem dann, wenn sie schuldlos Opfer eines Unfalls wurden. War das

Verhalten des Kindes hingegen eine der Hauptursachen für das Zustandekommen des Unfalls, so ist es

in der Regel nicht fähig, seinen »Beitrag« zu erkennen. Es wird die Handlungen anderer oder den

Beitrag äußerer Umstände überschätzen und sein Verhalten bagatellisieren.

Auch Unfallzeugen sind potenziell in der Lage, das Gesehene zu analysieren und

dadurch Wissen über Gefahren zu erwerben. Häufig handelt es sich aber um »Knallzeugen«, die erst

durch den Unfallknall oder das Schreien des Verunfallten auf das Geschehen aufmerksam wurden. Bei

diesen fehlt die genaue Beobachtung des Unfallablaufs und damit die Grundlage einer Analyse.

Im Laufe eines spannenden Spiels ist die volle Aufmerksamkeit auf das Spielgeschehen

gerichtet. Es ist den Kindern hier nicht möglich, vorhandenes Gefahrenwissen anzuwenden. Auch

Erklärungen von Gefahren im Laufe eines Spiels führen zu keinem Erfolg. Erst nach Beendigung des

Spiels, mit einiger Distanz, können die Kinder die Gefahren ihres eigenen Spiels benennen.

Kinder neigen dazu, bestimmte Gefahren zu überschätzen und andere zu verharmlosen. So

wird die Gefahr durch Schläge anderer Kinder oder materielle Unfallursachen (z.B. durch den Stein,

über den man gestolpert ist) stark überbewertet, während immaterielle Ursachen (die eigene

Geschwindigkeit) weniger beachtet werden. Von vielen Kindern werden im Übrigen Zufälle oder

magische Gründe (wie das »Gesetz der Serie«) als Unfallursachen herangezogen.

Das Gefahrenwissen bezieht sich in der Regel auf eine konkrete Situation. Eine

Übertragung auf (für Erwachsene) vergleichbare Situationen findet nicht statt.

Für die praktische Arbeit ergeben sich hieraus folgende Notwendigkeiten:

Eine Erklärung von Gefahren, die es nur außerhalb des Kindergartens oder des

Elternhauses gibt, ist wenig hilfreich. Hingegen sollte jeder Unfall, der sich im Kindergarten oder

im Freundeskreis der Kinder ereignet, zum Anlass genommen werden, mit den Kindern über die

zugehörigen Gefahren zu sprechen. Günstig ist es hier, den Verletzten oder Zeugen zu Wort kommen zu

lassen.

Eine Erklärung von Gefahren, die es nur außerhalb des Kindergartens oder des

Elternhauses gibt, ist wenig hilfreich. Hingegen sollte jeder Unfall, der sich im Kindergarten oder

im Freundeskreis der Kinder ereignet, zum Anlass genommen werden, mit den Kindern über die

zugehörigen Gefahren zu sprechen. Günstig ist es hier, den Verletzten oder Zeugen zu Wort kommen zu

lassen.

Spätere Erklärungen oder Ermahnungen sollten – wenn möglich – stets mit dem

Hinweis auf einen noch nicht lange zurückliegenden Unfall versehen werden (»Weißt du noch, wie

letzte Woche der Jens von der Rutschbahn gefallen ist«). Damit erhalten die Kinder ein

vorstellbares, konkretes Bild der Unfallsituation, das ihnen ein Erkennen der Gefahren

erleichtert.

|

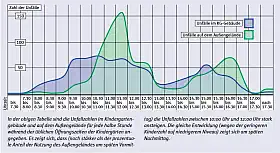

In der Tabelle sind die Unfallzahlen im Kindergartengebäude und auf dem Außengelände für jede halbe

Stunde während der üblichen Öffnungszeiten der Kindergärten angegeben.

In der Tabelle sind die Unfallzahlen im Kindergartengebäude und auf dem Außengelände für jede halbe

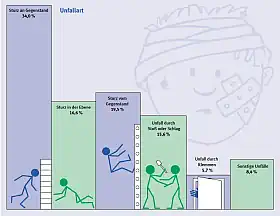

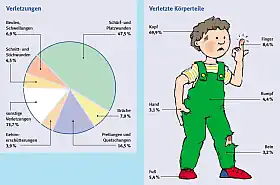

Stunde während der üblichen Öffnungszeiten der Kindergärten angegeben. Der typische Kindergartenunfall ist ein Sturzunfall (ca. 70 %), der

meist zu Verletzungen im Kopfbereich führt. Diese Unfälle lassen sich zwar zum Teil durch

technische Maßnahmen wie die Beseitigung von Stolperstellen oder die Abpolsterung von Ecken

vermeiden. Wichtiger ist aber, die Kinder in die Lage zu versetzen, langfristig in einer weitgehend

nicht »abgepolsterten« Welt mit Risikosituationen zurechtzukommen.

Der typische Kindergartenunfall ist ein Sturzunfall (ca. 70 %), der

meist zu Verletzungen im Kopfbereich führt. Diese Unfälle lassen sich zwar zum Teil durch

technische Maßnahmen wie die Beseitigung von Stolperstellen oder die Abpolsterung von Ecken

vermeiden. Wichtiger ist aber, die Kinder in die Lage zu versetzen, langfristig in einer weitgehend

nicht »abgepolsterten« Welt mit Risikosituationen zurechtzukommen. Gleiches gilt für die Gefahren des Straßenverkehrs. Zwar machen Wegeunfälle nur einen geringen Teil

der Kindergartenunfälle aus, sie führen aber häufiger zu schweren Folgen. Die Fähigkeit, sich

sicher im Straßenverkehr zu bewegen, wird auch im Freizeitbereich häufig benötigt, sodass die

Verkehrserziehung als ein wichtiges Teilgebiet der Sicherheitserziehung anzusehen ist.

Gleiches gilt für die Gefahren des Straßenverkehrs. Zwar machen Wegeunfälle nur einen geringen Teil

der Kindergartenunfälle aus, sie führen aber häufiger zu schweren Folgen. Die Fähigkeit, sich

sicher im Straßenverkehr zu bewegen, wird auch im Freizeitbereich häufig benötigt, sodass die

Verkehrserziehung als ein wichtiges Teilgebiet der Sicherheitserziehung anzusehen ist.

Die motorischen und sensorischen Fähigkeiten von Kindern gelten häufig als Bereiche, die sich – im

Gegensatz etwa zur Kognition – »von selbst« entwickeln und somit in pädagogischen Einrichtungen

nicht gezielt gefördert werden müssen. Dabei wird übersehen, dass heute viele Kinder in einer

Umgebung aufwachsen, in der die normale Bewegungsentwicklung stark eingeschränkt ist. So fehlen vor

allem gefahrlos erreichbare Bewegungsräume im näheren Wohnumfeld:

Die motorischen und sensorischen Fähigkeiten von Kindern gelten häufig als Bereiche, die sich – im

Gegensatz etwa zur Kognition – »von selbst« entwickeln und somit in pädagogischen Einrichtungen

nicht gezielt gefördert werden müssen. Dabei wird übersehen, dass heute viele Kinder in einer

Umgebung aufwachsen, in der die normale Bewegungsentwicklung stark eingeschränkt ist. So fehlen vor

allem gefahrlos erreichbare Bewegungsräume im näheren Wohnumfeld:

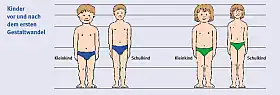

Die Kraft (insbesondere in Armen und Beinen) verdoppelt sich etwa im Laufe des

Gestaltwandels.

Die Kraft (insbesondere in Armen und Beinen) verdoppelt sich etwa im Laufe des

Gestaltwandels. Die Schnelligkeit der Kinder steigt zwischen drei und sechs Jahren ebenfalls

stark an. Während sich die Schnelligkeit der Armbewegungen etwa verdoppelt, steigert sie sich beim

Laufen um ca. 30 %. Schnelligkeit wird zum Beispiel beim Überqueren von Straßen benötigt.

Die Schnelligkeit der Kinder steigt zwischen drei und sechs Jahren ebenfalls

stark an. Während sich die Schnelligkeit der Armbewegungen etwa verdoppelt, steigert sie sich beim

Laufen um ca. 30 %. Schnelligkeit wird zum Beispiel beim Überqueren von Straßen benötigt. Die Ausdauer ist bei den Kindergartenkindern bereits vorhanden.

Die Ausdauer ist bei den Kindergartenkindern bereits vorhanden. Das Gleichgewicht ist bei Kindern von drei bis vier Jahren noch äußerst gering

ausgeprägt – insbesondere, wenn die Kinder nicht sehen, wo sie gehen (z. B. im Dunkeln oder mit

verbundenen Augen). Im Laufe des Gestaltwandels verbessert sich der Gleichgewichtssinn etwa um das

Vierfache. Mangelndes Gleichgewicht ist eine Ursache vieler Sturzunfälle auf Rutschbahnen oder mit

Fahrrädern.

Das Gleichgewicht ist bei Kindern von drei bis vier Jahren noch äußerst gering

ausgeprägt – insbesondere, wenn die Kinder nicht sehen, wo sie gehen (z. B. im Dunkeln oder mit

verbundenen Augen). Im Laufe des Gestaltwandels verbessert sich der Gleichgewichtssinn etwa um das

Vierfache. Mangelndes Gleichgewicht ist eine Ursache vieler Sturzunfälle auf Rutschbahnen oder mit

Fahrrädern. Die Koordination der Bewegungen ist bei Eintritt in den Kindergarten noch sehr

gering ausgebildet. Sie steigt aber dann sehr stark an; so verbessert sich bei einigen Kindern die

Bewegungskoordination während des Gestaltwandels um das Achtfache. Die Bewegungskoordination ist

grundlegend für alle Bewegungen ohne »anzuecken« – insbesondere für das Ausführen von

Bewegungsfolgen in der richtigen Reihenfolge oder für parallele Handlungen. Sie ist auch für das

Verhalten im Straßenverkehr wichtig. So muss manchmal mitten in einer Vorwärtsbewegung abgestoppt

oder die Richtung gewechselt werden (wenn z. B. plötzlich ein Hindernis im Weg steht). Mangelnde

Bewegungskoordination ist eine Ursache vieler Zusammenstöße mit Personen oder Gegenständen.

Die Koordination der Bewegungen ist bei Eintritt in den Kindergarten noch sehr

gering ausgebildet. Sie steigt aber dann sehr stark an; so verbessert sich bei einigen Kindern die

Bewegungskoordination während des Gestaltwandels um das Achtfache. Die Bewegungskoordination ist

grundlegend für alle Bewegungen ohne »anzuecken« – insbesondere für das Ausführen von

Bewegungsfolgen in der richtigen Reihenfolge oder für parallele Handlungen. Sie ist auch für das

Verhalten im Straßenverkehr wichtig. So muss manchmal mitten in einer Vorwärtsbewegung abgestoppt

oder die Richtung gewechselt werden (wenn z. B. plötzlich ein Hindernis im Weg steht). Mangelnde

Bewegungskoordination ist eine Ursache vieler Zusammenstöße mit Personen oder Gegenständen.

Richtiges Gehen ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es setzt aber eine

entsprechend ausgebildete Beinmuskulatur und ein entsprechendes Bewegungsmuster voraus. Die

jüngsten Kindergartenkinder mit ihrer schwachen Muskulatur und ihren kurzen Beinen gehen sehr

charakteristisch: Sie heben ihre Füße kaum an und setzen sie mit der ganzen Sohle auf. Sie stolpern

aus diesem Grund oft über kleinste Bodenunebenheiten.

Richtiges Gehen ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es setzt aber eine

entsprechend ausgebildete Beinmuskulatur und ein entsprechendes Bewegungsmuster voraus. Die

jüngsten Kindergartenkinder mit ihrer schwachen Muskulatur und ihren kurzen Beinen gehen sehr

charakteristisch: Sie heben ihre Füße kaum an und setzen sie mit der ganzen Sohle auf. Sie stolpern

aus diesem Grund oft über kleinste Bodenunebenheiten. Die Zielgenauigkeit beim Werfen nimmt in der Regel erst nach dem

Kindergartenalter deutlich zu.

Die Zielgenauigkeit beim Werfen nimmt in der Regel erst nach dem

Kindergartenalter deutlich zu. Kontrolliertes Landen hilft, schwere Folgen bei Stürzen zu vermeiden. Das

Abrollen kann im Normalfall erst von älteren Kindern erlernt werden. Zwar beherrschen schon die

meisten dreijährigen Kinder einen Purzelbaum; ein bewusstes Abrollen in Gefahrensituationen ist

aber erst ab fünf Jahren zu erwarten. Ein Einbau des Trainings dieser Fähigkeit in Spielhandlungen

ist schwierig. Anleitungen, wie diese Rolle erlernt werden kann, finden sich in der Sportliteratur.

Kontrolliertes Landen hilft, schwere Folgen bei Stürzen zu vermeiden. Das

Abrollen kann im Normalfall erst von älteren Kindern erlernt werden. Zwar beherrschen schon die

meisten dreijährigen Kinder einen Purzelbaum; ein bewusstes Abrollen in Gefahrensituationen ist

aber erst ab fünf Jahren zu erwarten. Ein Einbau des Trainings dieser Fähigkeit in Spielhandlungen

ist schwierig. Anleitungen, wie diese Rolle erlernt werden kann, finden sich in der Sportliteratur.

Spielregel: Die Kinder sitzen im Halbkreis und stellen sich vor, sie wären

Fallschirmspringer, die gleich nach und nach aus dem Flugzeug springen. An der offenen Seite des

Kreises hat man vorher einen erhöhten Standpunkt (Ausstiegsluke) mit einem Turnkasten (auch Bank

ist hier möglich) aufgebaut. Davor liegt eine Turnmatte oder Matratze (Wiese zum Landen). Die Höhe

des Kastens richtet sich nach dem Alter der Kinder. Das Spiel verläuft so, dass die Kinder nun der

Reihe nach würfeln. Hat eines eine ungerade Zahl geworfen, bedeutet das »Der Wind ist günstig zum

Absprung«. Es klettert zur Ausstiegsluke und springt durch das Wolkenpapier (bemalte oder unbemalte

Zeitung), das von zwei oder vier Kindern an den Ecken gehalten wird. Die Spielleiterin leistet auf

Wunsch Hilfestellung. Nach dem Sprung landet der Fallschirmspringer selbstverständlich auf der

Matte. Wer nicht durch die Wolken springen will, wartet, bis keine Wolke mehr da ist (Papier

wegnehmen).

Spielregel: Die Kinder sitzen im Halbkreis und stellen sich vor, sie wären

Fallschirmspringer, die gleich nach und nach aus dem Flugzeug springen. An der offenen Seite des

Kreises hat man vorher einen erhöhten Standpunkt (Ausstiegsluke) mit einem Turnkasten (auch Bank

ist hier möglich) aufgebaut. Davor liegt eine Turnmatte oder Matratze (Wiese zum Landen). Die Höhe

des Kastens richtet sich nach dem Alter der Kinder. Das Spiel verläuft so, dass die Kinder nun der

Reihe nach würfeln. Hat eines eine ungerade Zahl geworfen, bedeutet das »Der Wind ist günstig zum

Absprung«. Es klettert zur Ausstiegsluke und springt durch das Wolkenpapier (bemalte oder unbemalte

Zeitung), das von zwei oder vier Kindern an den Ecken gehalten wird. Die Spielleiterin leistet auf

Wunsch Hilfestellung. Nach dem Sprung landet der Fallschirmspringer selbstverständlich auf der

Matte. Wer nicht durch die Wolken springen will, wartet, bis keine Wolke mehr da ist (Papier

wegnehmen). Spielregel: Ein flacher »Bach« soll durchquert werden. Dabei kann man »Steine« (Pappscheiben)

zur Hilfe nehmen. Bei der Überquerung geht jeweils ein Kind über den »Bach«, der durch Striche auf

dem Boden markiert wird. In einer Proberunde werden die Steine in einer Schlangenlinie ausgelegt.

Die Kinder balancieren so zum anderen Ufer. Dann werden die »Steine« bis auf drei weggenommen. Nun

muss man auf zwei »Steinen« stehen und jeweils den Dritten mit der Hand weiterlegen.

Spielregel: Ein flacher »Bach« soll durchquert werden. Dabei kann man »Steine« (Pappscheiben)

zur Hilfe nehmen. Bei der Überquerung geht jeweils ein Kind über den »Bach«, der durch Striche auf

dem Boden markiert wird. In einer Proberunde werden die Steine in einer Schlangenlinie ausgelegt.

Die Kinder balancieren so zum anderen Ufer. Dann werden die »Steine« bis auf drei weggenommen. Nun

muss man auf zwei »Steinen« stehen und jeweils den Dritten mit der Hand weiterlegen. Vier Jahre alten Kindern wurde

das Modell einer Landschaft gezeigt, zunächst vom Blickpunkt 1 aus.

Vier Jahre alten Kindern wurde

das Modell einer Landschaft gezeigt, zunächst vom Blickpunkt 1 aus. Anschließend zeigte man den Kindern die

Landschaft vom Blickpunkt 2 aus.

Anschließend zeigte man den Kindern die

Landschaft vom Blickpunkt 2 aus. Führte man sie aber anschließend wieder zum

Blickpunkt 1 zurück und bat sie, die Landschaft so zu beschreiben, wie sie eine andere Person

vom Blickpunkt 2 aus sieht, war dies den Kindern nicht möglich.

Führte man sie aber anschließend wieder zum

Blickpunkt 1 zurück und bat sie, die Landschaft so zu beschreiben, wie sie eine andere Person

vom Blickpunkt 2 aus sieht, war dies den Kindern nicht möglich. Zwei gleiche Gläser wurden mit der gleichen

Menge einer Flüssigkeit gefüllt.

Zwei gleiche Gläser wurden mit der gleichen

Menge einer Flüssigkeit gefüllt. Bildhaftes Denken ist nicht auf das Kindesalter

beschränkt, sondern tritt zuweilen auch bei Erwachsenen auf. Ein sehr hoher Anteil dieser Form des

Denkens ist aber ein weiteres Kennzeichen des präoperationalen Entwicklungsstadiums. Die Welt ist

für die Kinder noch nicht durch Symbole repräsentiert, sondern durch Bilder. Sichtbar wird dies,

wenn Kinder zählen sollen:

Bildhaftes Denken ist nicht auf das Kindesalter

beschränkt, sondern tritt zuweilen auch bei Erwachsenen auf. Ein sehr hoher Anteil dieser Form des

Denkens ist aber ein weiteres Kennzeichen des präoperationalen Entwicklungsstadiums. Die Welt ist

für die Kinder noch nicht durch Symbole repräsentiert, sondern durch Bilder. Sichtbar wird dies,

wenn Kinder zählen sollen: Kinder stecken oft unbekannte Dinge wie zum

Beispiel Beeren in den Mund oder trinken auch aus unbekannten Gefäßen (z.B. Spülmittelflaschen mit

Zitronen auf dem Etikett).

Kinder stecken oft unbekannte Dinge wie zum

Beispiel Beeren in den Mund oder trinken auch aus unbekannten Gefäßen (z.B. Spülmittelflaschen mit

Zitronen auf dem Etikett).

Die Patienten sitzen im Kreis (Wartezimmer), ein Kind in der Mitte ist der Doktor, der die Wunden

seiner Patienten (mit Binden aus dem Kinder-Arztkoffer) versorgen soll.

Die Patienten sitzen im Kreis (Wartezimmer), ein Kind in der Mitte ist der Doktor, der die Wunden

seiner Patienten (mit Binden aus dem Kinder-Arztkoffer) versorgen soll. Hierzu ein Beispiel:

Hierzu ein Beispiel: Auch hierzu ein Beispiel:

Auch hierzu ein Beispiel: In der ersten Geschichte sieht ein Junge die

Mutter spülen und möchte ihr helfen. Dabei zerbrechen ihm versehentlich zehn Tassen. Der Junge in

der zweiten Geschichte wird von seiner Mutter gebeten, ihr zu helfen. Er hat aber keine Lust und

zerbricht aus Wut eine Tasse.

In der ersten Geschichte sieht ein Junge die

Mutter spülen und möchte ihr helfen. Dabei zerbrechen ihm versehentlich zehn Tassen. Der Junge in

der zweiten Geschichte wird von seiner Mutter gebeten, ihr zu helfen. Er hat aber keine Lust und

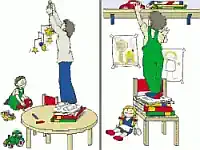

zerbricht aus Wut eine Tasse. Im abgebildeten Beispiel beachtet die

Erzieherin nicht, dass das spielende Kind sie beobachtet, als sie für die Befestigung eines Mobiles

nicht die Leiter benutzt, sondern sich auf eine unsichere Unterlage stellt. Das Kind hat diese

Möglichkeit nun registriert.

Im abgebildeten Beispiel beachtet die

Erzieherin nicht, dass das spielende Kind sie beobachtet, als sie für die Befestigung eines Mobiles

nicht die Leiter benutzt, sondern sich auf eine unsichere Unterlage stellt. Das Kind hat diese

Möglichkeit nun registriert. Das abgebildete Kind weiß aus dem Kindergarten,

dass es die Rutschbahn nur sitzend hinabrutschen soll.

Das abgebildete Kind weiß aus dem Kindergarten,

dass es die Rutschbahn nur sitzend hinabrutschen soll. Das Kind versucht daraufhin einmal probeweise

das Rutschen auf dem Bauch. Es erleidet keinen Unfall, sondern landet weich im Sand. Das Rutschen

sorgt für etwas »Nervenkitzel«; zudem fühlt es sich mutig und anderen Kindern, die nicht so

rutschen wollen, überlegen.

Das Kind versucht daraufhin einmal probeweise

das Rutschen auf dem Bauch. Es erleidet keinen Unfall, sondern landet weich im Sand. Das Rutschen

sorgt für etwas »Nervenkitzel«; zudem fühlt es sich mutig und anderen Kindern, die nicht so

rutschen wollen, überlegen. Der Erfolg führt dazu, dass das unsichere

Verhalten »auf dem Bauch die Rutschbahn hinabzurutschen« häufiger gezeigt wird – sich unter

Umständen sogar zu einer Gewohnheit entwickelt.

Der Erfolg führt dazu, dass das unsichere

Verhalten »auf dem Bauch die Rutschbahn hinabzurutschen« häufiger gezeigt wird – sich unter

Umständen sogar zu einer Gewohnheit entwickelt. Die ungefährlichste Art zu klettern ist die auf

dem Spielplatz auf niedrigen Klettergeräten, die über Fallschutzplatten montiert sind. Stürze sind

hier möglich, bleiben aber ohne ernste Folgen und zeigen dem Kind seine Fehler beim Klettern auf.

Haben die Kinder eine gewisse Geschicklichkeit erworben, kann auch einmal eine schwierigere (oft

äußerst attraktive) Aufgabe in Angriff genommen werden, zum Beispiel das Erklettern eines niedrigen

Obstbaums, der von Wiesen- oder Humusboden umgeben ist. Sind die Kinder motorisch geschickt, und

ist eine Erzieherin oder ein Elternteil in der Nähe, die im Falle von Angst eingreifen können, so

bleibt auch hier das Risiko kalkulierbar.

Die ungefährlichste Art zu klettern ist die auf

dem Spielplatz auf niedrigen Klettergeräten, die über Fallschutzplatten montiert sind. Stürze sind

hier möglich, bleiben aber ohne ernste Folgen und zeigen dem Kind seine Fehler beim Klettern auf.

Haben die Kinder eine gewisse Geschicklichkeit erworben, kann auch einmal eine schwierigere (oft

äußerst attraktive) Aufgabe in Angriff genommen werden, zum Beispiel das Erklettern eines niedrigen

Obstbaums, der von Wiesen- oder Humusboden umgeben ist. Sind die Kinder motorisch geschickt, und

ist eine Erzieherin oder ein Elternteil in der Nähe, die im Falle von Angst eingreifen können, so

bleibt auch hier das Risiko kalkulierbar.

Um die praktische Arbeit in

Kindergarten oder Elternhaus zu erleichtern, werden in diesem Abschnitt die wichtigsten Anregungen

für eine effektive Sicherheitsförderung zusammengefasst:

Um die praktische Arbeit in

Kindergarten oder Elternhaus zu erleichtern, werden in diesem Abschnitt die wichtigsten Anregungen

für eine effektive Sicherheitsförderung zusammengefasst: Die vorhergehenden Kapitel haben gezeigt, dass Kinder ihre Sinnesfunktionen noch nicht ausreichend

koordinieren können. Ihr Konzentrationsvermögen ist eingeschränkt und ihre Reaktionszeit

verlangsamt. Hinzu kommt eine oft unzureichende Bewegungskoordination bei psychischer Anspannung

sowie ein noch nicht ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein.

Die vorhergehenden Kapitel haben gezeigt, dass Kinder ihre Sinnesfunktionen noch nicht ausreichend

koordinieren können. Ihr Konzentrationsvermögen ist eingeschränkt und ihre Reaktionszeit

verlangsamt. Hinzu kommt eine oft unzureichende Bewegungskoordination bei psychischer Anspannung

sowie ein noch nicht ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein.